ピーク・エンドの法則peak–end rule

終わりよければ、すべてよし

- たとえば…

- 夏休みに友達と行った旅行は、ハプニングだらけだった。でも、年に数度しか見られない絶景を運よく見ることができたし、何より最後に入ったレストランの食事が最高に美味しくて、いま思い出すと大満足の旅だった。

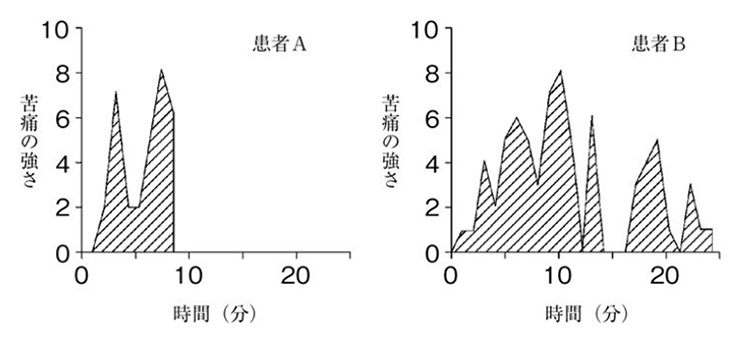

次の図は、大腸内視鏡検査を受けている2人の患者に、検査の最中に感じた痛みを10段階で評価したもらったものです(数値が高いほど痛いことを表しています)。

検査時間は、患者Aは8分間、患者Bは24分間でした。

では、ここで問題です。検査がすべて終了した後に、検査中に感じた苦痛を振り返って評価してもらった場合、どちらの患者がより苦痛だったと答えたでしょうか。

- 患者A

- 患者B

Redelmeier & Kahneman (1996)より作成

例題では、患者Bだと答えた方が多かったのではないでしょうか。苦痛のピークでは、患者Aと同程度の苦痛を感じているうえに、検査時間が長かった分、苦痛を感じていた時間の総量(斜線部)は患者Aより多かったからです。しかし検査終了後に、記憶に基づいて苦痛を評価してもらった場合、より苦痛だったと答えたのは患者Aでした。これは他の患者においても同様で、記憶に基づいて苦痛の経験を評価する場合、ピーク時と終了時の苦痛が、他の瞬間に比べて大きく重みづけられる一方、苦痛の持続時間はほとんど影響を及ぼさないことがわかっています。例題の2人の患者の場合、患者Aは終了時に強い苦痛を経験したまま検査を終了していたため、検査時間が長かった患者B以上に、苦痛を思い出したということです。このように、記憶に基づく経験の評価がピーク時と終了時の経験によって決まることをピーク・エンドの法則といい、苦痛のような辛い経験だけでなく、楽しい経験においても当てはまることがわかっています。

【参考文献】

Redelmeier, D. A., & Kahneman, D. (1996). Patients' memories of painful medical treatments: Real-time and retrospective evaluations of two minimally invasive procedures. Pain, 66, 1, 3-8.

カーネマン, D. 村井章子(訳) (2014). ファスト&スロー(下) 早川書房