食物栄養学科の学生が高大連携「食の未来を創るプロジェクト」の報告会を行いました

食物栄養学科は、駒場学園高等学校(東京)と第3回高大連携「食の未来を創るプロジェクト」の集大成として、9月27日(金)に成果報告会を開催しました。

本年度は「SDGs持続可能な未来にMiSO SOUPを食べて自分たちの健康にプラスワン」をテーマに掲げ、日本の伝統食であるみそ汁を通じて、若年層の「適塩習慣」と「朝食摂取の定着」を目指した実践的な活動を展開してきました。

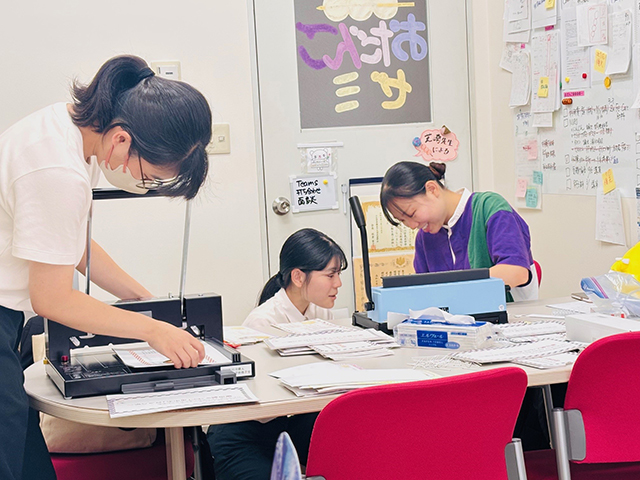

報告会では、プロジェクトに参加した大学・高校の学生たちが登壇し、活動の背景、研究過程、そして達成した成果について発表しました。

本年度は「SDGs持続可能な未来にMiSO SOUPを食べて自分たちの健康にプラスワン」をテーマに掲げ、日本の伝統食であるみそ汁を通じて、若年層の「適塩習慣」と「朝食摂取の定着」を目指した実践的な活動を展開してきました。

報告会では、プロジェクトに参加した大学・高校の学生たちが登壇し、活動の背景、研究過程、そして達成した成果について発表しました。

学生たちは、味覚テストを通じて「若者がおいしいと感じる適正な塩分濃度」を科学的に検証。さらに、減塩効果だけでなく、N/K比(ナトリウムとカリウムの比率)の改善を考慮した具材の工夫など、栄養学の専門知識を駆使したレシピ開発のプロセスを詳細に発表しました。

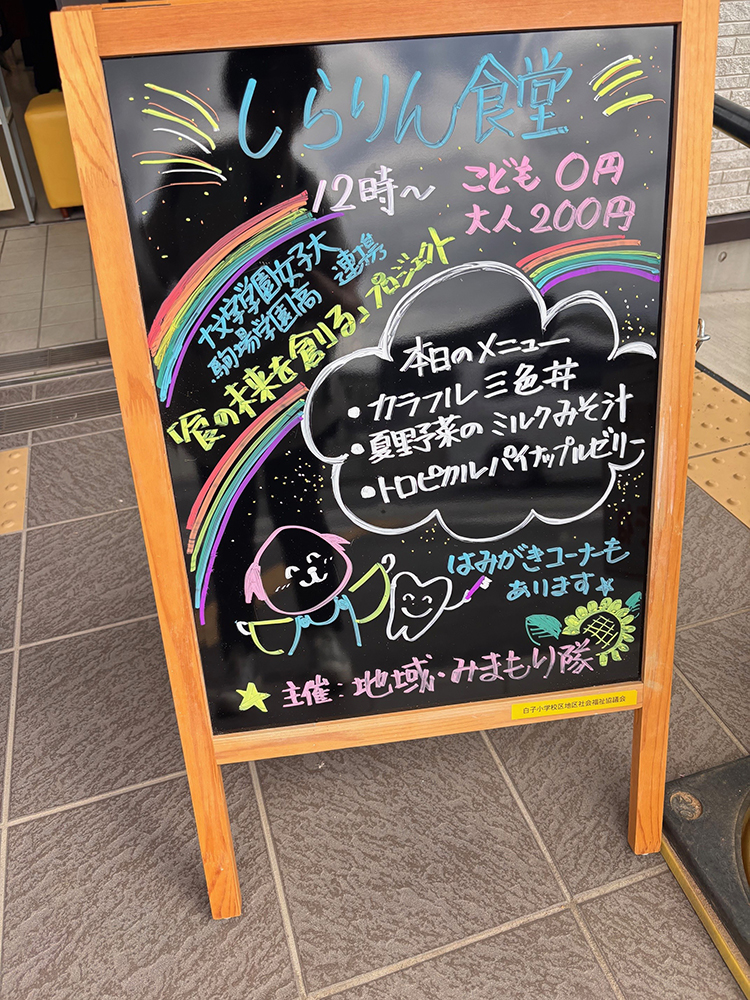

地域社会を支える学びの実践「和光市の子ども食堂での活動」

社会貢献の現場体験

大学生と高校生が協働し、開発した「適塩みそ汁」を献立に組み込みました。子どもたちにとって、健康に配慮されたおいしいみそ汁を提供する貴重な場となりました。

実践的なスキル習得

単に調理技術を披露するだけでなく、衛生管理、調理補助、配膳ボランティアを実践。現場で求められるコミュニケーション能力や、限られた時間・環境でのチームワークを学びました。

大学生と高校生が協働し、開発した「適塩みそ汁」を献立に組み込みました。子どもたちにとって、健康に配慮されたおいしいみそ汁を提供する貴重な場となりました。

実践的なスキル習得

単に調理技術を披露するだけでなく、衛生管理、調理補助、配膳ボランティアを実践。現場で求められるコミュニケーション能力や、限られた時間・環境でのチームワークを学びました。

多様な食シーンに対応する「みそ汁日めくりカレンダー」

プロジェクト成果として、『毎日食べよう「みそ汁」日めくりカレンダー』の完成品が披露されました。

31日分のレシピ考案

和風だけでなく、牛乳や香辛料を用いた「明太クリーミーみそ汁」や「冷や汁風」など、新しい食のトレンドを取り入れたアレンジを紹介し、減塩でも満足感のある食べ方を提案しました。

地産地消とSDGsへの貢献

飯能市の農園と連携した埼玉県産野菜の活用や、子ども食堂での提供活動など、食を通じた地域社会への貢献についても報告され、会場から大きな拍手が送られました。

和風だけでなく、牛乳や香辛料を用いた「明太クリーミーみそ汁」や「冷や汁風」など、新しい食のトレンドを取り入れたアレンジを紹介し、減塩でも満足感のある食べ方を提案しました。

地産地消とSDGsへの貢献

飯能市の農園と連携した埼玉県産野菜の活用や、子ども食堂での提供活動など、食を通じた地域社会への貢献についても報告され、会場から大きな拍手が送られました。

今回のプロジェクトは、大学での専門的な学びと高校での実践的な調理技術を融合させることで、より深く、社会性の高い学びを実現しました。学生たちは、地域課題の発見から、レシピ開発、啓発ツールの制作、そして実際の社会活動への参加まで、一貫したプロジェクトマネジメント能力を身につけました。

この高大連携の成功事例を活かし、今後も「食・農・健康」の分野において、次世代の地域社会を担う人材育成に積極的に取り組んでまいります。