社会福祉・保育コース

家庭の状況にも対応できる保育士をめざし、

福祉や介護の知識と技能を身につけていきます

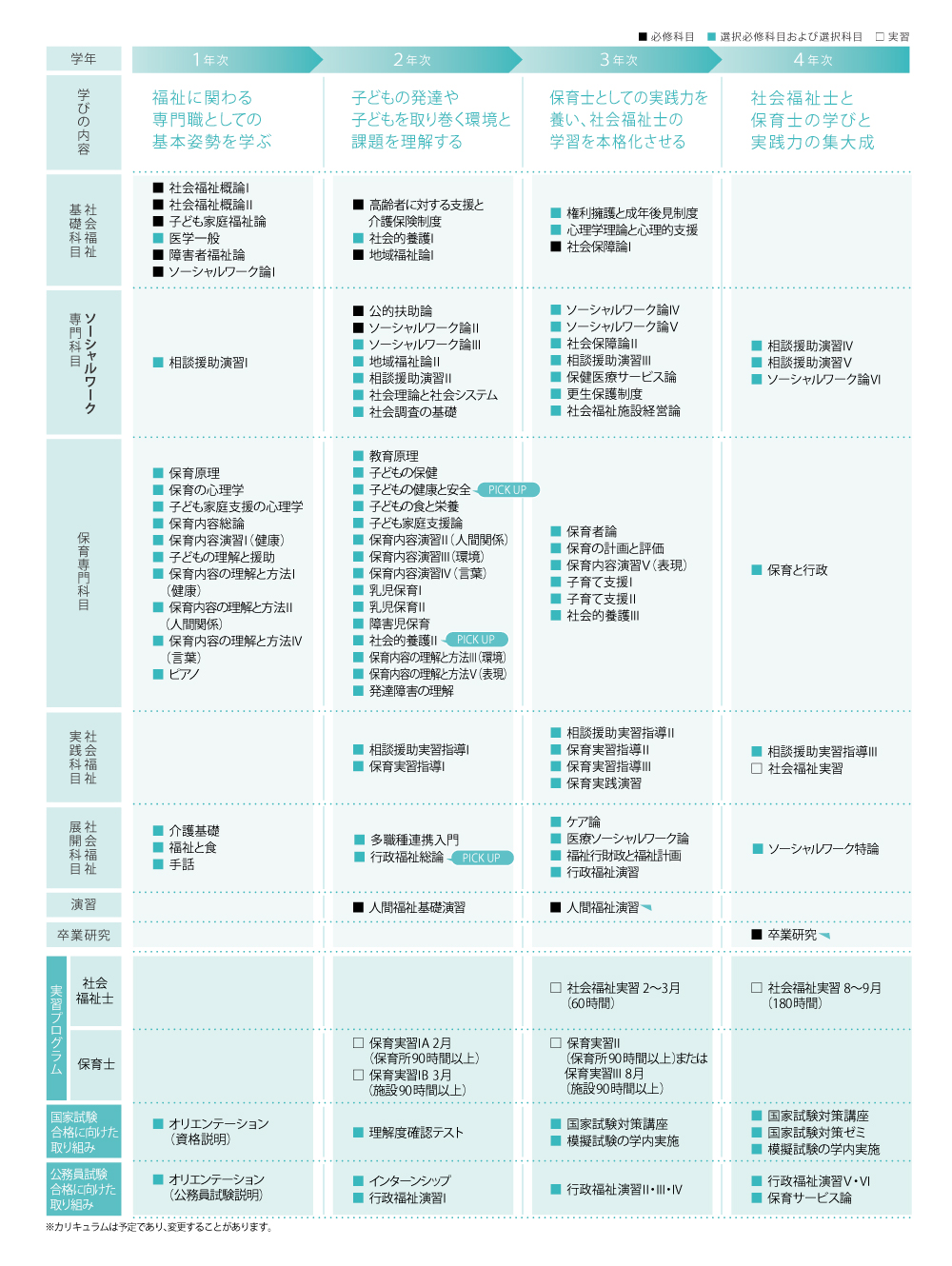

●社会資源の活用ができるソーシャルワーカーとして、社会的要請・課題に応えることができる人材、また、保護者からの相談に対して信頼を受け、保護者支援・子どもの成長発達の援助に応える質の高い福祉の人材を育てるのが「社会福祉・保育コース」です。

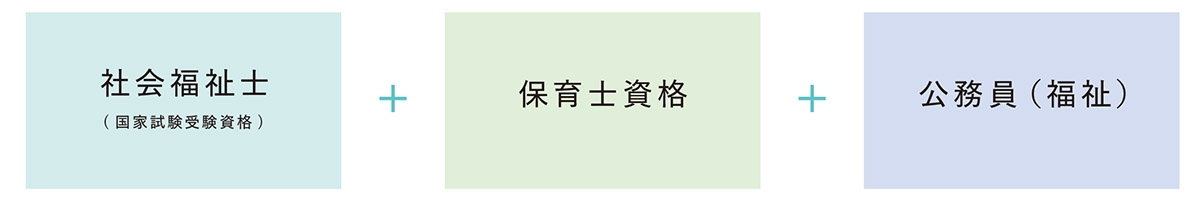

●少人数教育を重視するとともに、1年次からの社会福祉ガイダンス、および保育士養成課程を実施。社会福祉士とのダブルライセンス取得を後押しします。

●保育士資格をもつソーシャルワーカーとして、社会的養護、乳幼児の福祉、遊びを通した乳幼児の健全な成長発達を担う福祉のスペシャリストを養成します。

福祉や介護の知識と技能を身につけていきます

●社会資源の活用ができるソーシャルワーカーとして、社会的要請・課題に応えることができる人材、また、保護者からの相談に対して信頼を受け、保護者支援・子どもの成長発達の援助に応える質の高い福祉の人材を育てるのが「社会福祉・保育コース」です。

●少人数教育を重視するとともに、1年次からの社会福祉ガイダンス、および保育士養成課程を実施。社会福祉士とのダブルライセンス取得を後押しします。

●保育士資格をもつソーシャルワーカーとして、社会的養護、乳幼児の福祉、遊びを通した乳幼児の健全な成長発達を担う福祉のスペシャリストを養成します。

社会福祉士と保育士資格のW取得が可能

保育士養成課程として1年次・2年次では保育の基礎を集中的に学び、その成果は2年次終わりからの保育実習(12日間×3回)で発揮します。また社会福祉士国家試験合格に向けて、1年次よりゼミナールを開始。弱点を発見する模擬試験や担任教員による面談指導などのサポートも充実しています。さらに社会福祉士をめざす学生には4年次に社会福祉実習を用意しています。

こんなことを学んでいます!

行政福祉総論地方自治の意義や意味、自治体行政に関する基本的な制度を学びます。公務員志望の学生だけでなく、一市民・主権者として必要な「行政福祉」の基本的理解をめざします。

社会的養護II主に児童福祉施設における子どもへの支援と家庭への支援について学びます。実際に施設に出向いて、専門職の方と一緒に学習を行う場面もあります。

子どもの健康と安全個別対応と集団全体の側面から子どもの健康増進を図る保健活動について学びます。子どもの成長発達を見守りながら、健康を守るための安全対策や実践方法を演習を通して修得します。

保育士養成の流れ

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

| ■社会福祉の考え方・とらえ方、保育士になるための基礎となる科目を学ぶ 1年次・2年次は福祉の学びの土台となる時期。実習に向けて、保育のあり方や基本理念など、基本的な学びを通して実習の準備をしていきます。 |

■保育士実習の体験 保育士の資格取得に必要な保育所実習および児童福祉施設等の実習を体験します。 (12日間×3回) |

■保育士実習と社会福祉士実習の体験 3年次に引き続き、 保育士の資格取得に必要な保育所実習および児童福祉施設等の実習を体験します。また社会福祉士(国家試験受験資格)取得を希望する人は社会福祉士実習を体験します。 |

|

サポート体制

丁寧な面談の実施

【1~4年次実施】

一人ひとりが自信を持って実習に臨めるよう、 1年次から丁寧な個別面談を行います。

一人ひとりが自信を持って実習に臨めるよう、 1年次から丁寧な個別面談を行います。

現場で活躍できる保育士をめざして

【2~3 年次実施】

ソーシャルワークの視点を持った保育士として現場で活躍している人材を招いて講演を行うなど、職業イメージ形成のためのサポートを行います。

ソーシャルワークの視点を持った保育士として現場で活躍している人材を招いて講演を行うなど、職業イメージ形成のためのサポートを行います。