地域交流委員会共同FD・SD『大学として地域の子育て支援にどう取り組むか』を開催しました

2023年7月25日(火)、「大学として地域の子育て支援にどう取り組むか」をテーマに、埼玉東上地域大学教育プラットフォーム(TJUP)地域交流委員会共同FD・SDを開催しました。

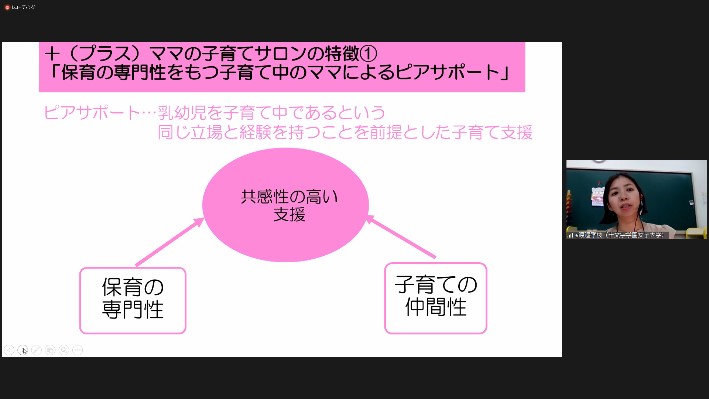

オンラインでの開催となった今回は本学が配信校となり、前半は事例発表、後半は指定討論の2部構成で実施しました。

オンラインでの開催となった今回は本学が配信校となり、前半は事例発表、後半は指定討論の2部構成で実施しました。

前半の事例発表では、最初に文京学院大学人間学部児童発達学科准教授の森下葉子先生より、同学内に設置されている保育実践研究センター「ふらっと文京」についてのお話を伺いました。

「ふらっと文京」は2003年に試行的に開所され、翌年に「学生の実習の場」、および「地域の子育て支援の場」としてスタートしました。大学近隣に在住の0~2歳児とその保護者がふらっと立ち寄り利用できる場所であること、学生もふらっと立ち寄りボランティアとして関れること、さらに学生の実習の場、授業での学びの場としても活用されている様子が写真とともに紹介されました。

「ふらっと文京」は2003年に試行的に開所され、翌年に「学生の実習の場」、および「地域の子育て支援の場」としてスタートしました。大学近隣に在住の0~2歳児とその保護者がふらっと立ち寄り利用できる場所であること、学生もふらっと立ち寄りボランティアとして関れること、さらに学生の実習の場、授業での学びの場としても活用されている様子が写真とともに紹介されました。

続いて本学教育人文学部幼児教育学科講師の渡邊孝枝先生による「+(プラス)ママの子育てサロン」についての発表を伺いました。

2014年、文部科学省 地(知)の拠点整備事業(COC事業)に採択されたことをきっかけに、「地域志向教育研究プロジェクト」のひとつとして、開始された同サロンは、「保育者の専門性を生かした質の高い子育て支援の在り方を検討すること」を一つの目的に、2015年から段階的に開催され、現在では人間生活科学研究所の活動として開催してます。

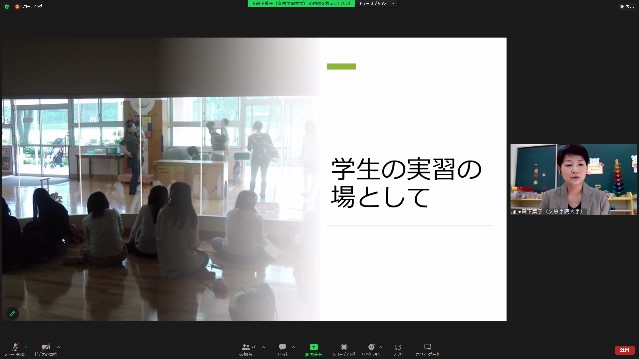

「+(プラス)ママ」とは、本学幼児教育学科を卒業した、保育経験を持つ子育て真っ最中のスタッフのことです。スタッフ自身が子どもと一緒に参加し、「子どもが遊ぶ」ことを介してママ同士の関わりから共感性が生まれる様子や、スタッフとして関わることで学生のOJTの場としても活用されている様子が説明されました。

2014年、文部科学省 地(知)の拠点整備事業(COC事業)に採択されたことをきっかけに、「地域志向教育研究プロジェクト」のひとつとして、開始された同サロンは、「保育者の専門性を生かした質の高い子育て支援の在り方を検討すること」を一つの目的に、2015年から段階的に開催され、現在では人間生活科学研究所の活動として開催してます。

「+(プラス)ママ」とは、本学幼児教育学科を卒業した、保育経験を持つ子育て真っ最中のスタッフのことです。スタッフ自身が子どもと一緒に参加し、「子どもが遊ぶ」ことを介してママ同士の関わりから共感性が生まれる様子や、スタッフとして関わることで学生のOJTの場としても活用されている様子が説明されました。

後半の指定討論では、本学幼児教育学科教授上垣内伸子先生をコーディネーターに迎え、前半の両大学の発表をもとに指定討論が進められました。開催の周知方法や具体的な運営方法などの質疑応答に加えて、参加者からも活発な質問が寄せられ、3人の先生方のお話も盛り上がり、今後の課題も見えたFD・SDとなりました。

【文教学院大学森下葉子先生の発表より】

遊具や玩具は常に利用者のニーズに合わせており、どうすれば親子が楽しく遊べて、かつサポートできるのかということを、物的環境、空間的環境の見直しを繰り返しながら運営しています。 地域の方々とミーティングや研究会を通して、立場を超えて地域課題を共有し、多世代の人が利用するキャンパスをあたり前にしていくことが大学の使命と考え、今後も、地域の子育ち、子育ての在り方を一緒に考えていきたいです。

【十文字学園女子大学渡邊孝枝先生の発表より】

スタッフによる保育の専門性が発揮されることで、その姿を見た学生の力が高められ、スタッフの専門性もさらに上がるという好循環が生まれています。これらを支えているのが、大学の潜在的な子育て支援力です。今までこのサロンは地域の子育て支援の選択肢の一つでしたが、これからは質の高い支援の実践と開発研究が、地域連携における大学の役割として必要になってくると考えています。また、自分の子どもとともに子育て支援をする「ピアサポート」は、潜在保育者のキャリアアップにもつながります。

【文教学院大学森下葉子先生の発表より】

遊具や玩具は常に利用者のニーズに合わせており、どうすれば親子が楽しく遊べて、かつサポートできるのかということを、物的環境、空間的環境の見直しを繰り返しながら運営しています。 地域の方々とミーティングや研究会を通して、立場を超えて地域課題を共有し、多世代の人が利用するキャンパスをあたり前にしていくことが大学の使命と考え、今後も、地域の子育ち、子育ての在り方を一緒に考えていきたいです。

【十文字学園女子大学渡邊孝枝先生の発表より】

スタッフによる保育の専門性が発揮されることで、その姿を見た学生の力が高められ、スタッフの専門性もさらに上がるという好循環が生まれています。これらを支えているのが、大学の潜在的な子育て支援力です。今までこのサロンは地域の子育て支援の選択肢の一つでしたが、これからは質の高い支援の実践と開発研究が、地域連携における大学の役割として必要になってくると考えています。また、自分の子どもとともに子育て支援をする「ピアサポート」は、潜在保育者のキャリアアップにもつながります。

「+(プラス)ママの子育てサロン」の実施場所である模擬保育室より配信しました。