子ども大学

2025.3.1,8 こども大学しきを開催しました

子ども大学は、地域の大学や市町村、企業・NPOが連携して実施し、子どもたちが小学校での学習とは一味違ったテーマについて大学教授や地域のプロフェッショナルによる講義を受ける事業です。ものごとの原理やしくみを追求する「はてな学」、地域を知り郷土を愛する心を育てる「ふるさと学」、自分の人生や将来について考える「生き方学」の3つの分野について学びます。

今年は「ことばに親しむ」をテーマに、2日間にわたり学びを深めました。

1日目は、志木市いろは遊学館3階ホールにて、「生き方学」の学びとして、「テレビ番組の舞台裏~アナウンサー体験もしてみよう!」の講義を実施。テレビ朝日広報局お客様フロント部の田邉美樹氏を講師に招き、アナウンサー、ディレクター、タイムキーパーの仕事をそれぞれ体験しました。数回の練習をしたあとは、希望するパートに分かれて、3人一組になりみんなの前で実演。チームワークを大切にして、とても上手に役割を務めました。

テレビ番組の舞台裏を説明する講師の田邉美樹先生

学生スタッフもグループに入り自己紹介をして、子どもたちと交流しました

田邉先生のクイズに答える受講生

「10秒前!」ディレクターの手ぶりを練習

アナウンサーになった気分で原稿を読みました

それぞれの役割に分かれて、いざ本番!

スペシャルゲストのカパルが登場

学生スタッフは各グループで子どもたちの「謎」づくりを手伝いながら、「謎解き」にも一緒に挑戦。子どもたちの柔軟な発想により、いくつもの「謎」が作成され、みんなでいきいきと積極的に取り組んでいました。

講師の星野祐子教授

学生スタッフと一緒に謎を考えます

1日目の学びを活かし、ニュース番組に見立てて発表を

しました

絵を見せながら、リポーター役が謎を出題

修了式では木下武久実行委員長から、修了証書を一人ずつ

受け取りました

グループごとにプラスちゃんと記念写真

2024.8.7,8 子ども大学にいざを開催しました

子ども大学は、地域の大学と市町村、企業・NPOが連携して実施し、子どもたちが小学校での学習とは一味違ったテーマについて、大学教員や地域のプロフェッショナルによる講義を受ける取り組みです。ものごとの原理やしくみを追求する「はてな学」、地域を知り郷土を愛する心を育てる「ふるさと学」、自分の人生や将来について考える「生き方学」の3つの分野について学びます。

1日目の「【はてな学】ペットボトルロケットを飛ばして遊ぼう!」では、児童教育学科の塚田昭一教授が講師となり、同学科の学生スタッフとともに、空気と水の性質や、作用と反作用の法則を利用したロケットが飛ぶ仕組みについて学びました。

講義のあとは「ペットボトルロケット」を一人ひとり制作し、グラウンドで実際に自分で作ったペットボトルロケットを、学生スタッフのサポートのもと勢いよく飛ばしました。子どもたちは講義を通して、日常生活の中に理科の学習につながる要素がたくさんあるということを体験し学びました。

講師の塚田先生による説明

学生スタッフが小学生に丁寧に指導

学生スタッフに教わりながらロケットを制作

思い思いに工夫する小学生たち

ロケットに好きなイラストを描いて完成

いよいよペットボトルロケットを発射!

お友だちと協力してロケットを飛ばします

飛ばし方を伝授する塚田先生

びしょ濡れになりながら飛ばす子どもたち

暑さの中でも元気いっぱい

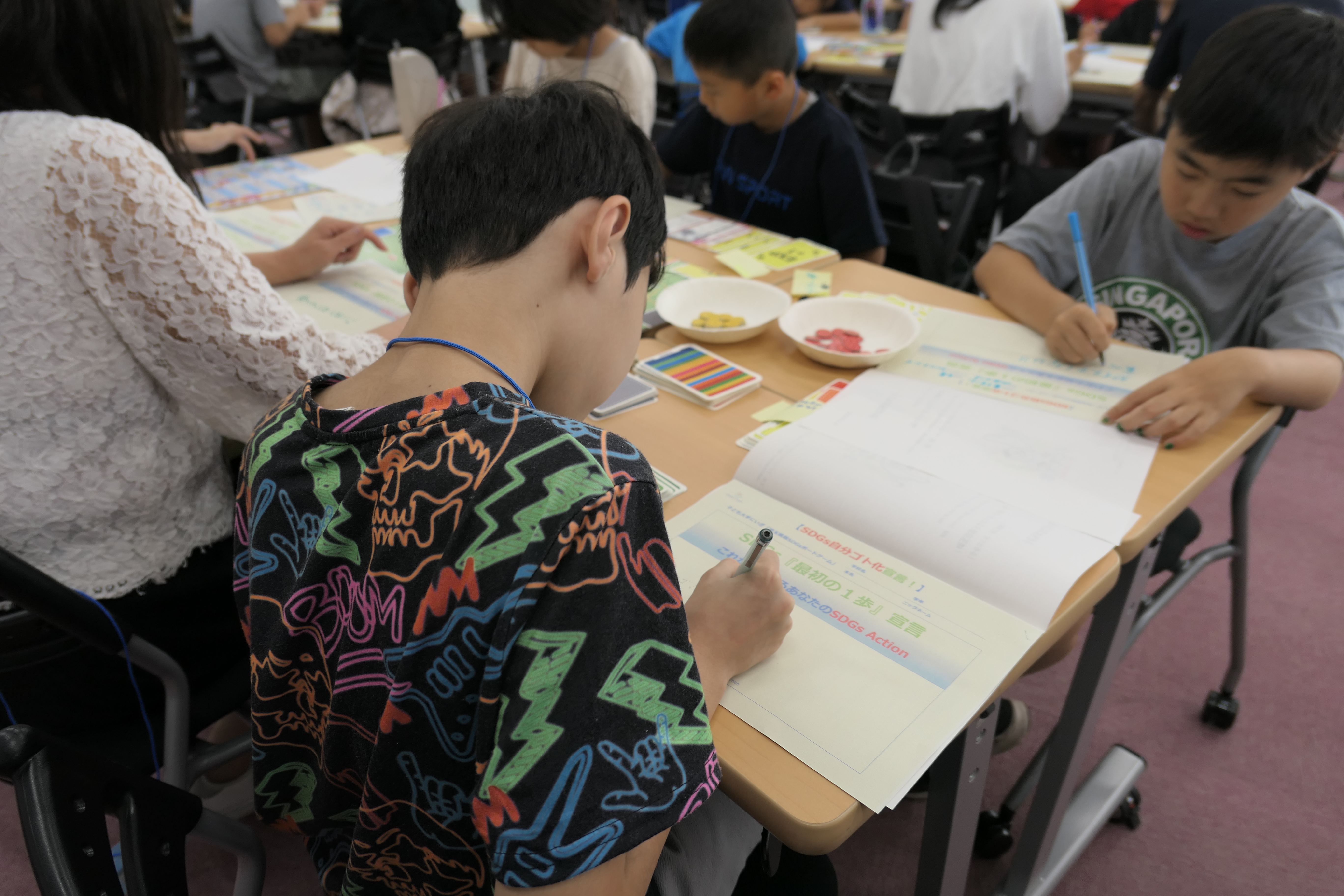

「SDGs」で一番大切な「誰一人取り残さない」ということを掲げ、子どもたちは8つのグループに分かれ、ボードゲーム上で社長や企業のオーナーになって埼玉県内のSDGsの問題を解決していきます。宮内先生からは、SDGsはただ考えるだけでなく、「自分ゴト化」して行動に移すことが大切だということが伝えられました。

授業の最後には修了式が行われ、子どもたち一人ひとりに修了証書が授与されました。

2日間、子どもたちは学校の枠を超えて、楽しく講義に取り組みました。

講師の宮内先生による挨拶

SDGsについて説明する宮内先生

ボードゲームでSDGs問題を解決していきます

ゲームに出てくるのはすべて埼玉県の実際の企業

自分にできる「SDGsアクション」を考えました

最後はSDGs「最初の一歩」を宣伝

一人ずつ修了証書を受け取ります

2日間お疲れさまでした

2024.1.20,2.3 子ども大学しきを開催しました

子ども大学は、地域の大学や市町村、企業・NPOが連携して実施し、子どもたちが小学校での学習とは一味違ったテーマについて大学教授や地域のプロフェッショナルによる講義を受ける事業です。ものごとの原理やしくみを追求する「はてな学」、地域を知り郷土を愛する心を育てる「ふるさと学」、自分の人生や将来について考える「生き方学」の3つの分野について学びます。

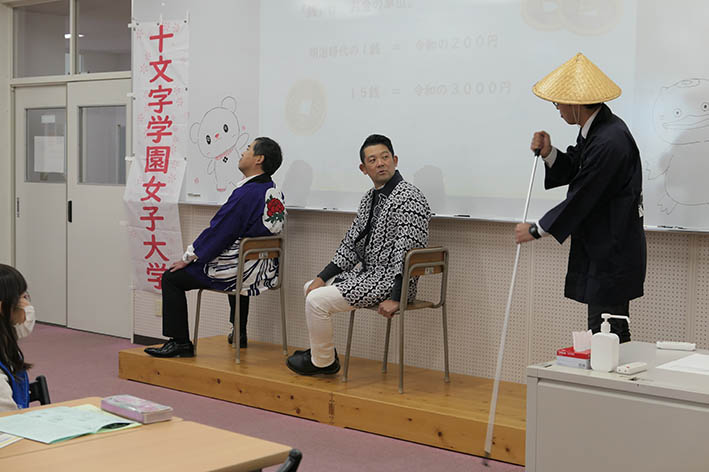

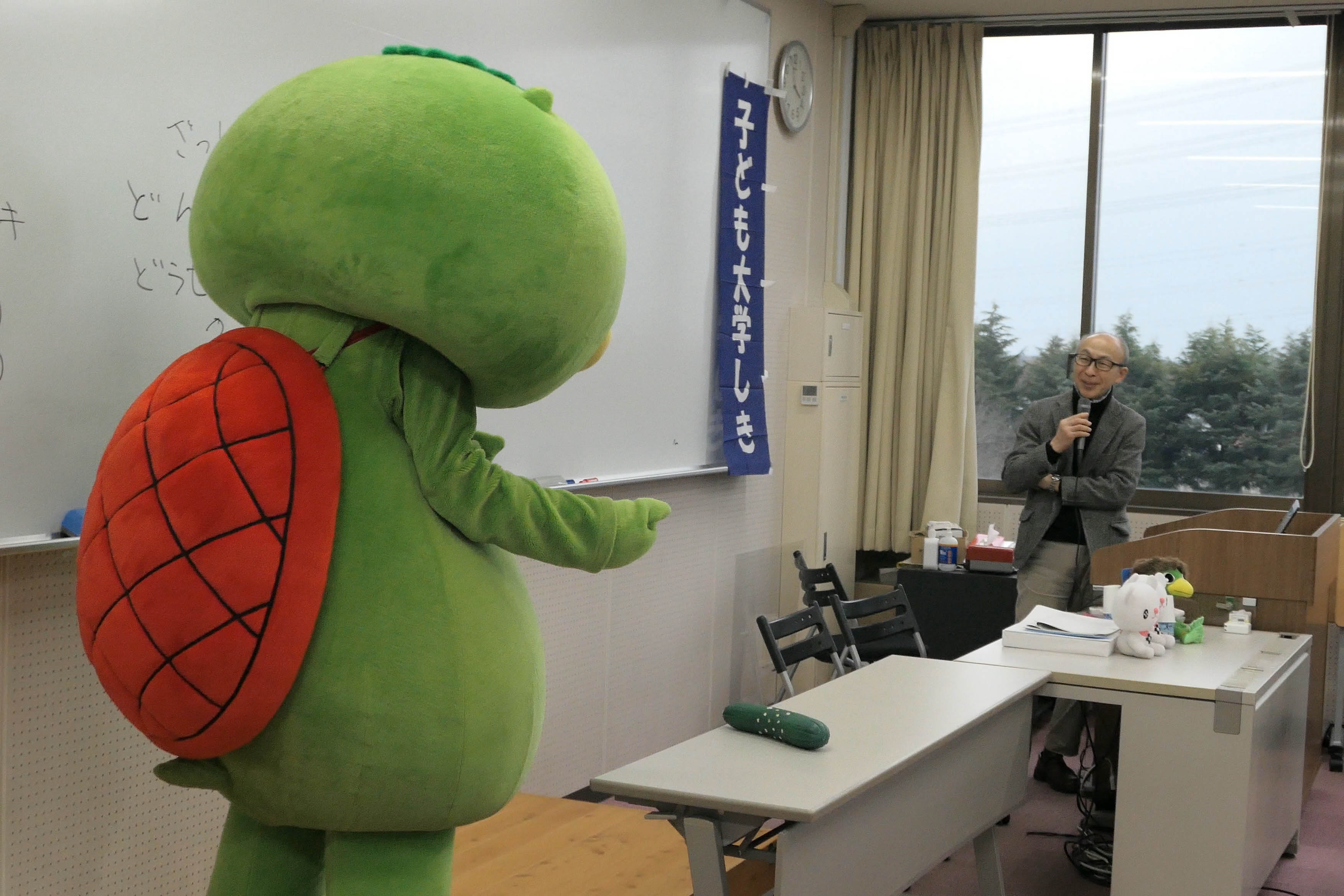

1日目は「ふるさと学」の学びとして、「令和のカパル伝説を作ろう」をテーマに講義を実施。武田比呂男教授を講師に、志木市に数多く伝わるカッパ伝説について学びました。その後、子どもたちは学んだ内容をもとに、志木市広報大使のカパルを主人公にしたオリジナルの「カパル伝説」を作り、画用紙にシールを貼ったり、イラストを描いたりして作品に仕上げました。

それぞれの「カパル伝説」についての発表をしようとした時、突然本物のカパルが現れ、一気に皆のテンションが上がりました。そしてカパルの隣りで一人ずつ発表をし、最後はプラスちゃんも登場して記念撮影をしました。

講師の武田教授が分かりやすく河童伝説を説明してくれました

カパル伝説の作成に夢中の子ども達

大学生のお姉さんも一緒に作成しました

作成した「令和のカパル伝説」を発表

講師の武田教授に筆談で質問をするカパル

カパル、プラスちゃんと一緒に記念撮影

「舟運」について寸劇で楽しく学びました

積極的にクイズに答える子ども達

講師の川口信用金庫の中里支店長(右)・島村副支店長(左)

1億円ってどのくらい重いのかな?

練習用のお札を使って、お札の数え方を教えてもらいました

修了式では木下実行委員長から、修了証書を一人ずつ受け取りました

楽しく学んだ2日間でした

2023.8.24,26 子ども大学にいざを開催しました

子ども大学は、地域の大学や市町村、企業・NPOが連携して実施し、子どもたちが小学校での学習とは一味違ったテーマについて大学教授や地域のプロフェッショナルによる講義を受ける事業です。ものごとの原理やしくみを追求する「はてな学」、地域を知り郷土を愛する心を育てる「ふるさと学」、自分の人生や将来について考える「生き方学」の3つの分野について学びます。

1日目の「【はてな学】太陽系のお話~パソコンで天体を動かしてみよう』では、社会情報デザイン学科の北原俊一教授が講師となり、子ども達ひとりひとりがそれぞれパソコンに向かい、Mitaka(国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト開発)のソフトウェアを使って、宇宙空間を自由に移動しながら、太陽系の惑星の特徴について学びました。

講師の北原先生の指示で画面の中の宇宙へ

学生スタッフが小学生に丁寧に指導

課題に真剣に取り組みました

クイズに答える小学生たち

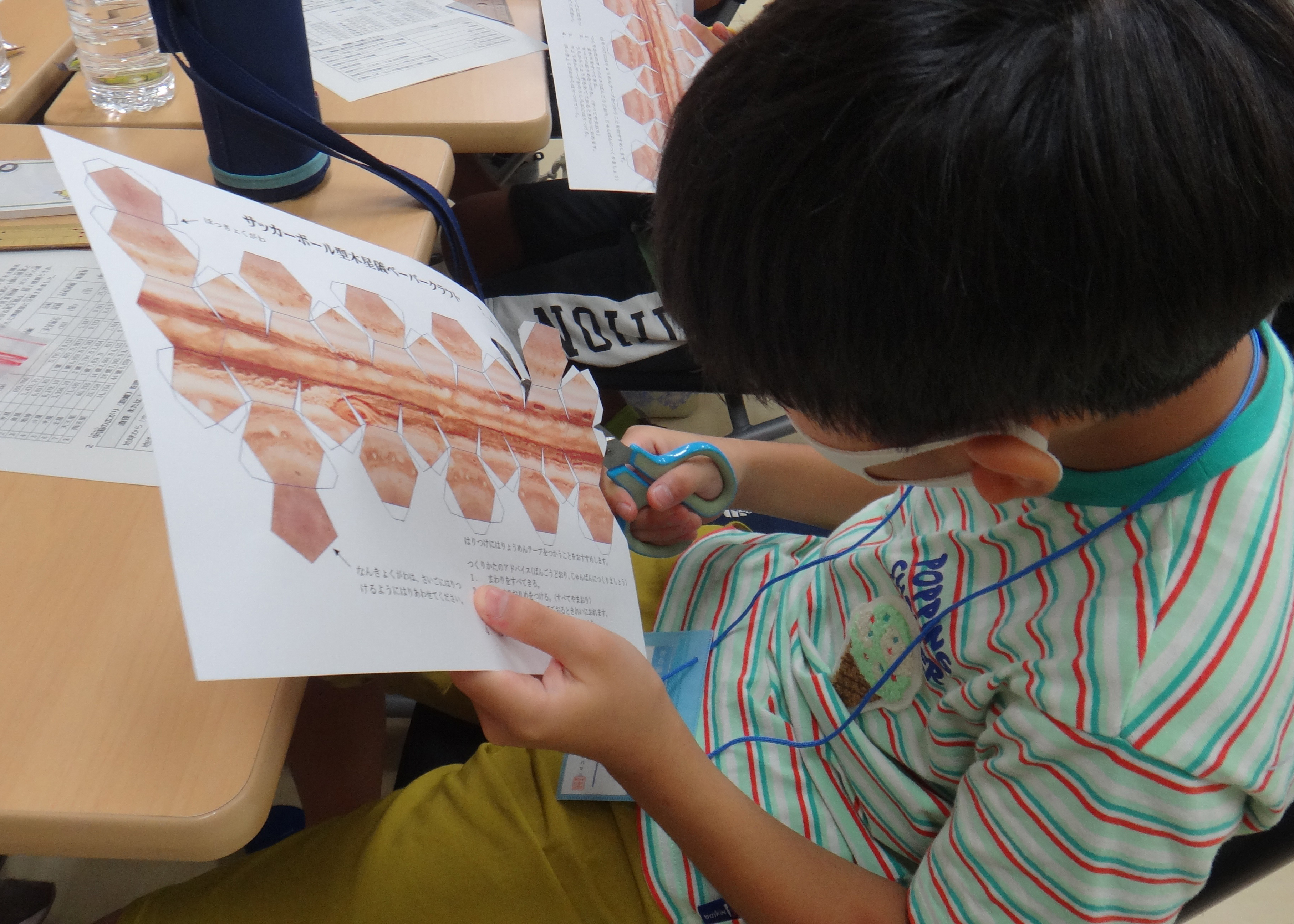

子どもたちは金星や土星など8天体のグループに分かれ、はさみを使って工作をした後は体育館に移動し、自分が作った惑星を実際に並べ、太陽からどのくらいの距離にあるのかを学ぶことができました。本学学生たちのフォローもあり、子ども達が楽しそうに作業をする姿が印象的でした。

講師の斉藤先生による説明

線に沿って切り取り惑星を組み立てます

はさみを使ったワークにみんな夢中

紙テープを使って惑星間の距離を測りました

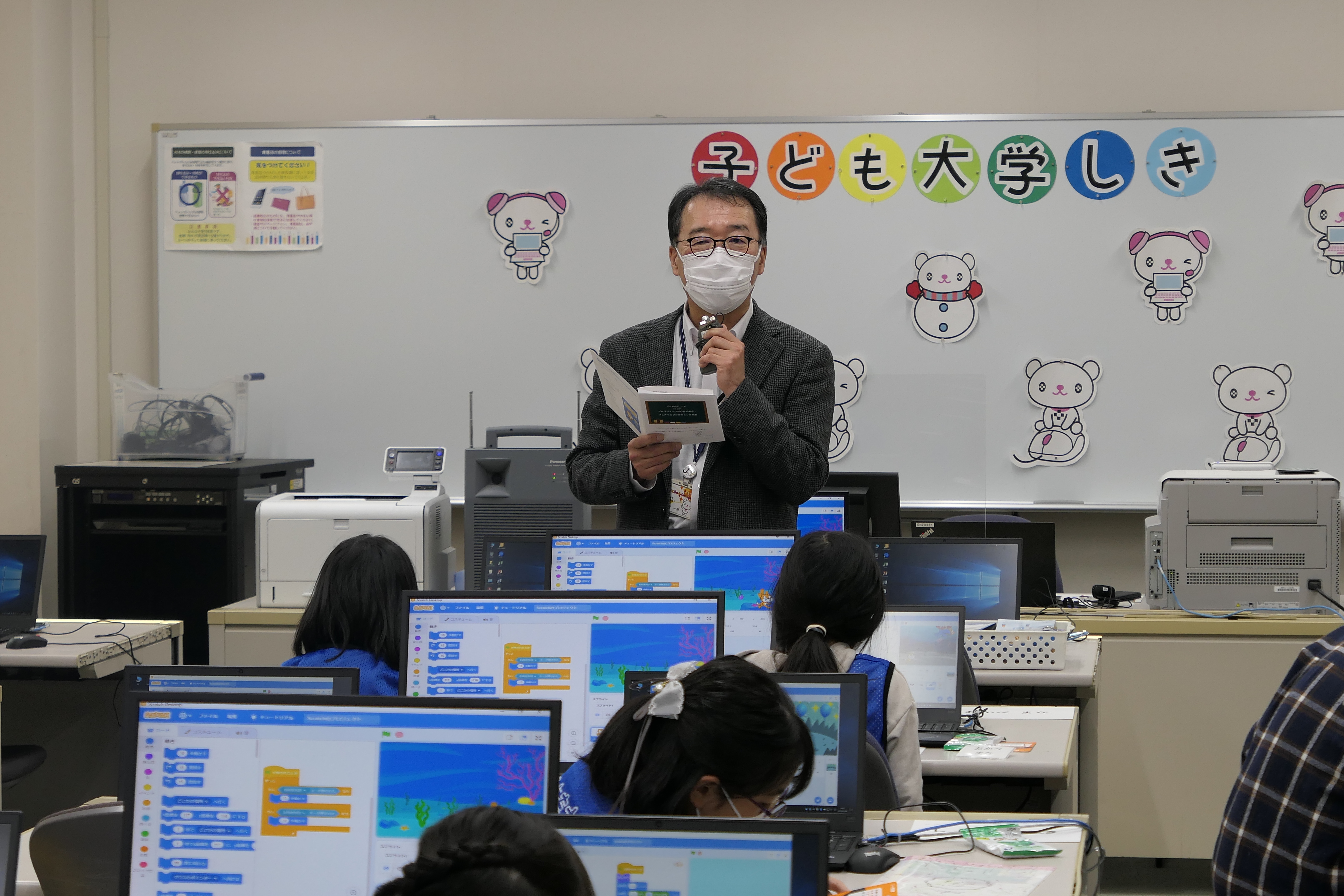

2023.2.4 子ども大学しき 「プログラミング初心者大集合!はじめてのプログラミング教室」を開催しました

子ども大学は、地域の大学や市町村、企業・NPOが連携して実施し、子どもたちは、ものごとの原理やしくみを追求する「はてな学」、地域を知り郷土を愛する心を育てる「ふるさと学」、自分の人生や将来について考える「生き方学」、の3つの分野について講義体験から学んでいきます。小学校での学習とは一味違ったテーマを取り上げ、大学教授や地域のプロフェッショナルが講義を行います。

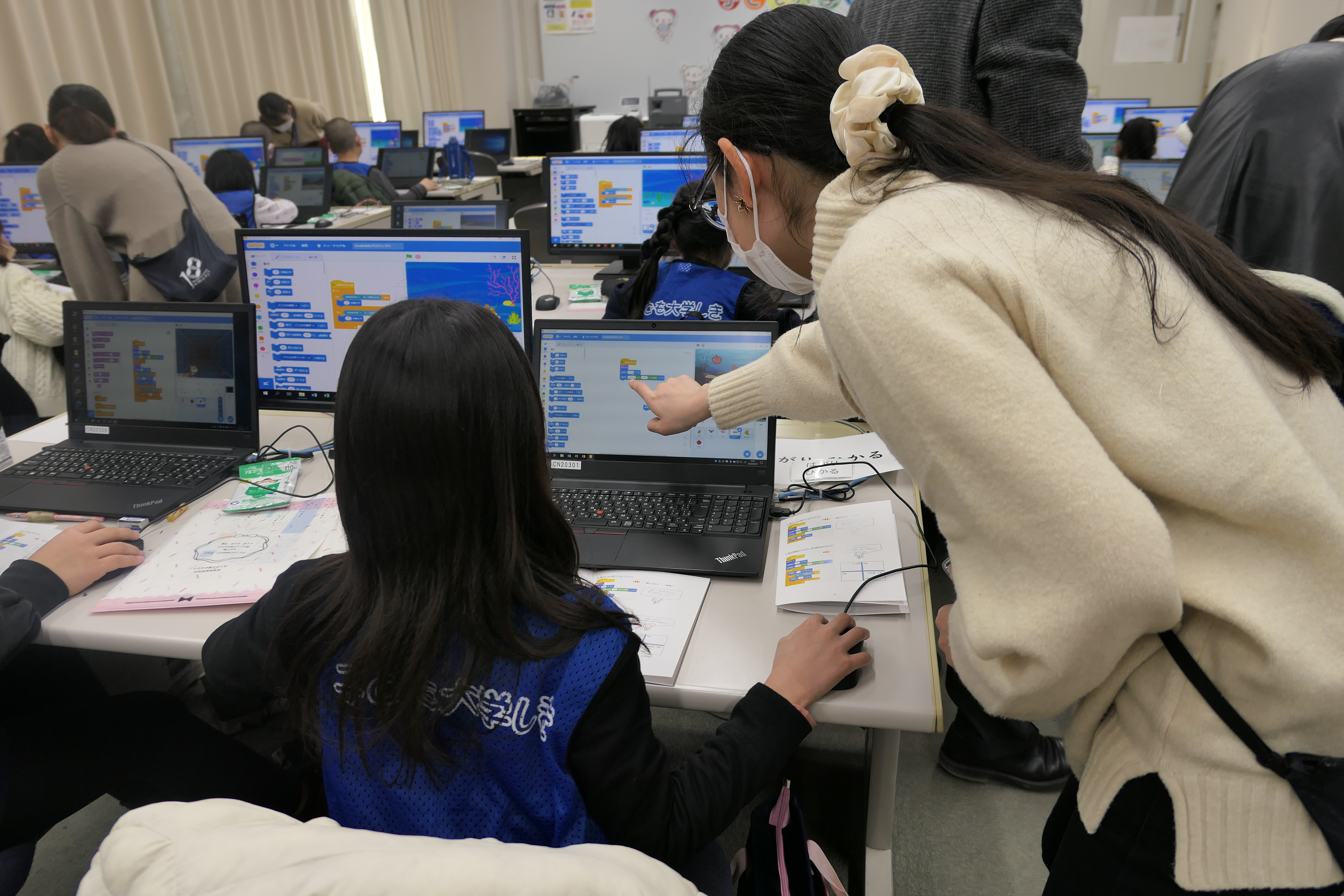

今回は「はてな学」の学びとして、「プログラミング初心者大集合!はじめてのプログラミング教室」を実施。志木市内の小学4年生から6年生の30名が参加し、安達一寿副学長を講師に、「SCRATCH(スクラッチ)」を使ったゲーム“ネコキャッチ!?”のプログラミングにチャレンジしました。1人1台のパソコンを使い、背景を選んだり、キャラクターを登場させたり、音を出したり、先生の説明を聞きながら自分たちの手で作業をし、オリジナルのゲームをつくりました。

講師の安達副学長に、わかりやすい言葉で指導をしていただきました

画面を見ながら、みんな真剣

大学生のお姉さんと一緒に考えました

プラスちゃんくらぶの学生スタッフ10人が、机をまわってサポート

プラスちゃんがウエルカムルームでお出迎え。

参加した小学生一人ひとりと記念撮影をしました