望郷誘うパリパリ感

「花かりんとう」タイ(指導:小松パパッソンさん)

「サワディ・カー リシャンシューエンドウ・カー」

上に書かれているのは、タイのあいさつと自己紹介で「こんにちは 私の名前はエンドウです。」という意味です。

私たちC班は、タイの郷土菓子づくりのと取材を行いました。

取材に応じてくれたのは、日本移住歴15年、タイ出身の小松パパッソンさんです。

今回体験した郷土菓子は「花かりんとう」という、いわゆる‟日本のカリントウ”とは見た目も味もちょっと違ったお菓子です。

花かりんとうは元々、タイの王宮で出されていたお菓子でした。

今はどの家庭でも作られるほど国民になじんでいて、専門店もあるそうです。

王宮発のお菓子ということで、上品でゴマの香りが香ばしく、見た目も華やかな花形のお菓子です。

皆さんもぜひ一度作ってみてはいかがですか?

材料(3~5人分)

| 上新粉 | 145g |

| 片栗粉 | 60g |

| 小麦粉 | 150g |

| ココナッツミルク | 50g |

| 石灰水 | 300g |

| 砂糖 | 150g |

| 卵黄 | 34g |

| 塩 | 8g |

| ゴマ | おこのみ |

| 油 | 66g |

小松パパッソンさん

作り方

- 約200℃に設定した油の中に、花かりんとう専用の鋳型(ド・ジョーク)を入れ、温めておく。

- すべての材料をボールで混ぜる(気温や湿度に応じて石灰水の量を調整する。)

- 2.に、油をきった鋳型を8分目くらいまで浸し、液が垂れなくなるまでよくきる。

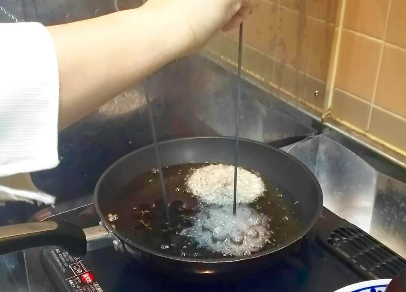

- 鋳型を油の中に入れて、小刻みに揺らしながら鍋に落とす。

- きつね色になったら裏返す。

- 両面きつね色になったら高さのある物に上げる。茶わんをひっくり返したものを代用すると良い。

- 固くなったらキッチンぺーパーに移し油をよくきる。

使用する道具

揚げている様子

完成!

取材を終えて

◆表面も中身もカリカリした食感で、多量に入っている胡麻の香りと味がとても強かったです。日本で売られている様々な「かりんとう」とは、味も形も全く違うけれど、控えめな甘さでついつい手が伸びるような美味しさを持っていました。(生活情報学科1年 前島芽衣)

◆今度の取材で、『花かりんとう』という、とてもおいしいお菓子を食べました。そして、タイの伝統的な服を着ました。

その間、みんなで写真を撮ったり、質問に対する面白いご説明を聞いたり、ほっほっと笑ったり、非常に良い雰囲気だと思いました。一人ずつ花かりんとうを作ってみました。自分で花型の道具を油に入れて、美しい「花」を咲かせることが、楽しかったです。そして、お菓子を作った後で、パパッソンさんにいろいろ質問をしました。タイ語の「おはよう」、「私の名前は**です」を学びました。(今はもう忘れてしまったけれど…)タイに関することもいろいろ学びました。そして、タイに興味を持ちました。

今回の取材は、私にとって非常に有意義なものでした。みんなで一緒にお菓子を作ったり、知識を得たりすることができ、とても楽しかったです。(留学生 リュウ ショウエン)

◆初めて外国の菓子作りを体験しました。

文化や風習、趣向、宗教など様々なものが影響する料理において、国が違うと口に合わないという話をよく聞きます。しかし、今回作ったタイの菓子「花かりんとう」は口に合わないどころか、どこか懐かしい味がして、とてもおいしかったです。おそらく日本人なら誰もが同じ感想を持つと思います。

この体験で感じた驚き、感動を忘れず他の国の菓子や郷土料理についても自ら調べ作り、知識の幅を増やしていきたいです。(食物栄養学科1年 遠藤初夏)

◆タイ出身の小松パパッソンさんにとって日本に住もうと気持ちを固めたのは、かなり大きな決断だったと思いますが、それでも日本が好きだと思ってくれていることが嬉しく思います。花かりんとうが、意外にも日本人の口に合ったので、少し外国のお菓子に興味がわきました。 (食物栄養学科1年 大澤彩貴)

◆花かりんとうは見た目がとても繊細でタイには素敵なお菓子があるのだと感心しました。 子供からお年寄りにまで好まれるやさしい味でした。今回の取材をきっかけにタイの料理に興味をもちました。他のタイ料理も食べたり作ったりしてみたいです。 (食物栄養学科1年 大谷夏穂)

◆日本と海外の間に、勝手に境界線を引いてしまっていたことを感じました。国は違っていても日本と似ている点が多く驚きました。国の特徴や生活が違っていても、口にしているお菓子が同じだったことで身近に感じることができました。(児童教育学科4年 日向真衣)