読んではいけない文学作品(バックナンバー)

ページ内目次

- 夏目漱石「こころ」

- ラフカディオ・ハーン「耳なし芳一のはなし」(『怪談』から)

- 川端康成「伊豆の踊子」

- 志賀直哉「小僧の神様」

- H.G.ウェルズ「タイム・マシン」

- 新美南吉「ごん狐」

- ルイス・キャロル「不思議の国のアリス」

- 太宰治「女生徒」

- 井伏鱒二「山椒魚」

- 島崎藤村「破戒」

- J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」

- フョードル・ドストエフスキー「白痴」

- ジョリス=カルル・ユイスマンス「さかしま」

- 大佛次郎「赤穂浪士」

- イタロ・カルヴィーノ「木のぼり男爵」

- 織田作之助「夫婦善哉」

- フランツ・カフカ「変身」

- ガブリエル・ガルシア=マルケス「百年の孤独」

- 中島敦「山月記」

- 正岡子規「病牀六尺」

- 内田百閒「サラサーテの盤」

- 泉鏡花「沼夫人」

- 三島由紀夫「金閣寺」

- 梶井基次郎「檸檬」

- 芥川龍之介「羅生門」

- 太宰治「人間失格」

- 夏目漱石「坊っちゃん」

夏目漱石「こころ」

私はその人を常に先生と呼んでいた。

教科書では「先生の遺書」の一部分だけ読むので、〈先生〉〈お嬢さん〉〈K〉の三角関係による葛藤ばかりが、この作品のイメージをつくっていますけれど、物語全体に視野を広げてみると、これ、そんな甘い話じゃありませんよ。

〈K〉を裏切った〈先生〉は、そもそも自身が信頼していた叔父さんに、金銭上の問題で裏切られていました。つまり、〈先生〉は裏切りの連鎖をかかえています。

〈先生〉の周りをうろちょろする〈私〉も、危篤の父を見舞っていたのに、〈先生〉の遺書を読んだとたん、親を捨てて東京に戻ってしまうという裏切りを犯す。しかし問題は、〈私〉が犯す裏切りは、はたしてこれだけなのかということです。

先生という言葉から、つい作者である40代の漱石と重ねてしまいがちですが、諸々の状況から計算して、おそらく〈先生〉が自殺するのは36~38歳。その奥さんである〈お嬢さん〉は30~32歳。〈私〉は23~25歳。30代になってみればわかりますが、前後10歳は全然アリです!

そもそも下宿先の女性たちが、〈K〉の自殺の原因に気づかないわけがないでしょう。一番したたかなのは〈先生〉の奥さんではないかとは、以前から研究者のあいだで指摘されてきていることです。(選者:小林実)

〈K〉を裏切った〈先生〉は、そもそも自身が信頼していた叔父さんに、金銭上の問題で裏切られていました。つまり、〈先生〉は裏切りの連鎖をかかえています。

〈先生〉の周りをうろちょろする〈私〉も、危篤の父を見舞っていたのに、〈先生〉の遺書を読んだとたん、親を捨てて東京に戻ってしまうという裏切りを犯す。しかし問題は、〈私〉が犯す裏切りは、はたしてこれだけなのかということです。

先生という言葉から、つい作者である40代の漱石と重ねてしまいがちですが、諸々の状況から計算して、おそらく〈先生〉が自殺するのは36~38歳。その奥さんである〈お嬢さん〉は30~32歳。〈私〉は23~25歳。30代になってみればわかりますが、前後10歳は全然アリです!

そもそも下宿先の女性たちが、〈K〉の自殺の原因に気づかないわけがないでしょう。一番したたかなのは〈先生〉の奥さんではないかとは、以前から研究者のあいだで指摘されてきていることです。(選者:小林実)

ラフカディオ・ハーン「耳なし芳一のはなし」(『怪談』から)

今から七百年あまり前のこと、下の関海峡の壇の浦で、長らく天下の覇を争っていた源平両氏のあいだに、最後の決戦がたたかわれた。(平井呈一訳)

朝ドラに便乗してみました。

長年私は、芳一は寺の小僧かなにかだと思っていたのですが、原作をよく読むと、琵琶の妙技にほれ込んだ和尚が寺に引き取っただけの居候にすぎないではありませんか。

それに、怨霊退散が目的ならば、建物の出入り口にお札を貼るとか、結界をはるとかすればよいものを、なんでわざわざ芳一の全身に経文を書く? しかも耳だけ書き忘れるなんて、あきらかに不自然。

これは臭いますね…。

まる裸になった芳一。筆をもった和尚と小僧のふたりが、「芳一の胸といわず、背中、頭、顔、うなじ、手、足と――五体のうちは残るくまなく、足の裏にいたるまで、いちめんに般若心経を書きつけた」…。男3人が何をしているのでしょう。

怨霊は祓えば消えます。しかし、生きた人間は、やってくるかもしれない。可愛い芳一に虫がつかないようにするためには、傷をつけてしまえばいい。そんな和尚のゆがんだ愛欲が透けて見えます。

「重々わしが悪かった。……しかし、いまさら悔やんだとて、せんないこと。このうえは一刻も早う、その傷をなおすことじゃ。」

しらじらしいぞ、和尚…。(選者:小林実)

長年私は、芳一は寺の小僧かなにかだと思っていたのですが、原作をよく読むと、琵琶の妙技にほれ込んだ和尚が寺に引き取っただけの居候にすぎないではありませんか。

それに、怨霊退散が目的ならば、建物の出入り口にお札を貼るとか、結界をはるとかすればよいものを、なんでわざわざ芳一の全身に経文を書く? しかも耳だけ書き忘れるなんて、あきらかに不自然。

これは臭いますね…。

まる裸になった芳一。筆をもった和尚と小僧のふたりが、「芳一の胸といわず、背中、頭、顔、うなじ、手、足と――五体のうちは残るくまなく、足の裏にいたるまで、いちめんに般若心経を書きつけた」…。男3人が何をしているのでしょう。

怨霊は祓えば消えます。しかし、生きた人間は、やってくるかもしれない。可愛い芳一に虫がつかないようにするためには、傷をつけてしまえばいい。そんな和尚のゆがんだ愛欲が透けて見えます。

「重々わしが悪かった。……しかし、いまさら悔やんだとて、せんないこと。このうえは一刻も早う、その傷をなおすことじゃ。」

しらじらしいぞ、和尚…。(選者:小林実)

川端康成「伊豆の踊子」

道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨脚が杉の密林を白く

染めながら、すさまじい早さで麓から私を追って来た。

染めながら、すさまじい早さで麓から私を追って来た。

孤独に悩む青年が伊豆への一人旅に出かけて、途中旅芸人の一団と出あって、その中にいる一人の踊子に淡い想いをつのらせる…

というと、コミュ障の青年が旅先で出会った少女との恋愛を通して成長する青春ラブストーリーを思い浮かべるでしょうし、そんなつもりで読まれた名作かもしれません。

過去に何度となく映画化されましたが、踊子を演じたのが田中絹代、美空ひばり、鰐淵晴子、吉永小百合、内藤洋子、山口百恵と、そうそうたる顔ぶれからもわかるとおり、踊子が主人公として焦点化されています。

しかしですよ、原作を丁寧に最後まで読むと、踊子一行と別れた青年が、さびしさにいたたまれなくなって、ばったり出会った青年のマントの中にもぐりこんで、物語は終わっているのです。

「何もかもが一つに融け合って感じられた」という一文は、まさに腐女子必見!

もう踊子のことなんか、吹っ飛んでしまって、このあとどんな展開が繰り広げられるのか、二次創作の妄想が止まりません…。(選者:小林実)

というと、コミュ障の青年が旅先で出会った少女との恋愛を通して成長する青春ラブストーリーを思い浮かべるでしょうし、そんなつもりで読まれた名作かもしれません。

過去に何度となく映画化されましたが、踊子を演じたのが田中絹代、美空ひばり、鰐淵晴子、吉永小百合、内藤洋子、山口百恵と、そうそうたる顔ぶれからもわかるとおり、踊子が主人公として焦点化されています。

しかしですよ、原作を丁寧に最後まで読むと、踊子一行と別れた青年が、さびしさにいたたまれなくなって、ばったり出会った青年のマントの中にもぐりこんで、物語は終わっているのです。

「何もかもが一つに融け合って感じられた」という一文は、まさに腐女子必見!

もう踊子のことなんか、吹っ飛んでしまって、このあとどんな展開が繰り広げられるのか、二次創作の妄想が止まりません…。(選者:小林実)

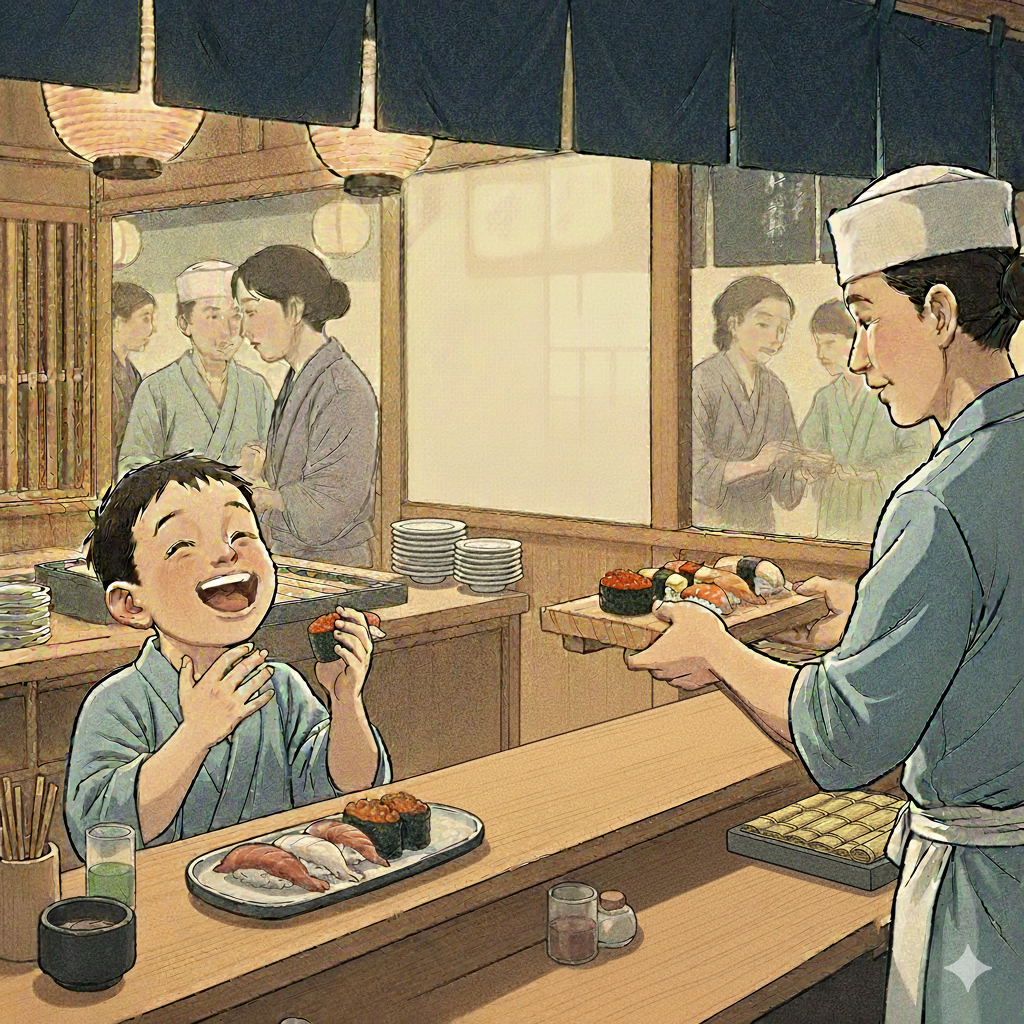

志賀直哉「小僧の神様」

仙吉は神田のある秤屋の店に奉公している。

お金がなくて屋台の鮨を食べられなかった小僧さん(大店の下働きの少年)の姿を見た、奇特なお金持ちが、ある日彼を別の鮨屋に連れて行って、好きなだけ食べさせてやる。ところが、いいことをしたはずなのに、後味の悪い自己嫌悪を覚えるという、お金持ちの自意識がテーマとなっている作品。

そんな難しいことを考えなくても、おごってもらった小僧さんは感謝しているんだからいいじゃないかと思う私はガサツでしょうか…。

これは私の友人からきいた話ですが、夫婦の結婚記念日に、奮発して銀座の超高級鮨店に出かけたところ、通されたカウンターの隣の席で目が合ったのは、微醺をふくみながら、明らかに家族ではない若い女性と談笑していた勤め先の社長(!)

しどろもどろに挨拶したものの、見て見ぬふりするのも部下の務めと、あとはそ知らぬ顔して、出される鮨を機械的に口に運んでいたけれど、横が気になって味なんかしやしない。

やがて、「ではお先に」と腕を支えられながら社長が店を出ていき、もちろん残された友人は数万円の鮨代を自腹で支払ったわけです。

それ以来、彼は夜の銀座にだけは足を踏み入れないようにしているのだとか。

ということで、今回は「行ってはいけない鮨屋の話」でした。(選者:小林実)

そんな難しいことを考えなくても、おごってもらった小僧さんは感謝しているんだからいいじゃないかと思う私はガサツでしょうか…。

これは私の友人からきいた話ですが、夫婦の結婚記念日に、奮発して銀座の超高級鮨店に出かけたところ、通されたカウンターの隣の席で目が合ったのは、微醺をふくみながら、明らかに家族ではない若い女性と談笑していた勤め先の社長(!)

しどろもどろに挨拶したものの、見て見ぬふりするのも部下の務めと、あとはそ知らぬ顔して、出される鮨を機械的に口に運んでいたけれど、横が気になって味なんかしやしない。

やがて、「ではお先に」と腕を支えられながら社長が店を出ていき、もちろん残された友人は数万円の鮨代を自腹で支払ったわけです。

それ以来、彼は夜の銀座にだけは足を踏み入れないようにしているのだとか。

ということで、今回は「行ってはいけない鮨屋の話」でした。(選者:小林実)

H.G.ウェルズ「タイム・マシン」

時間・飛行家

(実名はふせて、こう呼ぶほうがいいだろう)は非常に難解なことを説明していた。(橋本槇矩訳)

資本家階級と労働者階級が、それぞれ異なる生息圏を形成することで、西暦802,701年の “人類”は、エロイ(地上人)とモーロック(地下人)という二つの種に分裂進化しているのだとか。

高度な学問による科学技術の発展や公正な社会制度の誕生が、あらゆる環境ストレスを解消して進化の飽和状態をもたらし、すべてに満足しきった人類のエネルギー活動は停止して、芸術活動も知的活動も失って、四歳児なみの知性しかもたない脆弱な未来人が生み出されるそうです。

一方、すぐれた高等教育を受ける機会を奪われ、土地も持てなくなった労働者階級は、地下に追いやられて、ひたすら資本家階級のために働き続けているうちに、皮膚は白くなり、眼は巨大化し、キツネザルのような姿になってしまうそうです。

そもそもこの進化の二極化は、資本家階級による高等教育の独占がもたらしたものとされています。

富者の利益しか眼中にない教育の理想論は、結果的に貧者も富者も不幸に陥れるというウェルズの予言に、私立学校の教員として背筋の凍る思いがします。(選者:小林実)

高度な学問による科学技術の発展や公正な社会制度の誕生が、あらゆる環境ストレスを解消して進化の飽和状態をもたらし、すべてに満足しきった人類のエネルギー活動は停止して、芸術活動も知的活動も失って、四歳児なみの知性しかもたない脆弱な未来人が生み出されるそうです。

一方、すぐれた高等教育を受ける機会を奪われ、土地も持てなくなった労働者階級は、地下に追いやられて、ひたすら資本家階級のために働き続けているうちに、皮膚は白くなり、眼は巨大化し、キツネザルのような姿になってしまうそうです。

そもそもこの進化の二極化は、資本家階級による高等教育の独占がもたらしたものとされています。

富者の利益しか眼中にない教育の理想論は、結果的に貧者も富者も不幸に陥れるというウェルズの予言に、私立学校の教員として背筋の凍る思いがします。(選者:小林実)

新美南吉「ごん狐」

これは、私が小さいときに、村の茂平というおじいさんからきいたお話です。

いたずらものの「ごん狐」(教科書では「ごんぎつね」)が、兵十へのつぐないのために栗や松茸を持ってきていたところを、事情を知らない兵十によって射殺されるという、ショッキングなラストは、トラウマ作品の一つとして、ネットでも語り継がれていますよね。

ひとの愚かさとか悔恨とか、人生のにがみを子どもに教えようという、挑戦的な傑作だと思いますが、年端もいかない小学生に、きちんとそれが伝わるのでしょうか…

最近、原作以上にショッキングな事実が報告されています。

石井光太『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(文春文庫)によると、とある公立小学校の授業で、兵十の母親の葬式に集まった村人が大鍋で料理をしている場面をとりあげて、鍋の中で何を煮ているかを、児童たちに議論させたところ…

といった回答が、まじめに発表されていたそうです(!)

今の子は土葬の風習を知らないのか…

煮沸消毒はコロナ禍で知ったのかな…

キンメの煮つけ好きなのかな…

なにはともあれ、今の小学生に読ませると、感動作品もただのオカルトになってしまうので、ご用心。

(選者:小林実)

ひとの愚かさとか悔恨とか、人生のにがみを子どもに教えようという、挑戦的な傑作だと思いますが、年端もいかない小学生に、きちんとそれが伝わるのでしょうか…

最近、原作以上にショッキングな事実が報告されています。

石井光太『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(文春文庫)によると、とある公立小学校の授業で、兵十の母親の葬式に集まった村人が大鍋で料理をしている場面をとりあげて、鍋の中で何を煮ているかを、児童たちに議論させたところ…

- 死んだお母さんをお鍋に入れて消毒している

- 昔はお墓がなかったので、燃やす代わりにお湯で煮て骨にしている

- 昔は火葬場がないから、お湯で溶かして骨にしてから、お墓に埋めようとしている

といった回答が、まじめに発表されていたそうです(!)

今の子は土葬の風習を知らないのか…

煮沸消毒はコロナ禍で知ったのかな…

キンメの煮つけ好きなのかな…

なにはともあれ、今の小学生に読ませると、感動作品もただのオカルトになってしまうので、ご用心。

(選者:小林実)

ルイス・キャロル「不思議の国のアリス」

アリスはそのとき土手の上で、姉さんのそばにすわっていたけれど、何もすることはないし、たいくつでたまらなくなってきてね。(矢川澄子訳)

思春期をむかえる直前の少女しか愛せなかった数学者が、お気に入りのおんなのこのために書いたという、いわくつきの物語。しかも作者がその少女のやばい写真まで撮ってたことは、みなさんもご存じでしょう。

これが英国初の児童文学なんですが、イギリスっていったいどんな国なんでしょうか!

「アリス」発表から約100年後の1960年代おわり、ヒッピーのサイケデリック・ムーヴメントのさなか、アメリカで「アリス」をモチーフにした歌やポスターが生み出されてます。

ほら、アリスちゃんがくすりを飲んだりキノコを食べたりして、おっきくなったりちっちゃっくなったりしてますね。

あれって、LSD(幻覚剤)でラリってる状態のメタファーなんだそうです(マジか⁉)

ドラッグにおぼれている若者を批難する大人たちに向かって、そもそも子どもに「アリス」なんか読ませた親が何をいうか!という皮肉がこめられているらしいですけど。

Go ask Alice(アリスにきいてごらん)

I think she’ll know(彼女ならわかるさ)

Feed your head!(アタマに栄養をあたえよう!)

――Jefferson Airplane “White Rabbit”

薬物はダメ、ゼッタイ!(選者:小林実)

これが英国初の児童文学なんですが、イギリスっていったいどんな国なんでしょうか!

「アリス」発表から約100年後の1960年代おわり、ヒッピーのサイケデリック・ムーヴメントのさなか、アメリカで「アリス」をモチーフにした歌やポスターが生み出されてます。

ほら、アリスちゃんがくすりを飲んだりキノコを食べたりして、おっきくなったりちっちゃっくなったりしてますね。

あれって、LSD(幻覚剤)でラリってる状態のメタファーなんだそうです(マジか⁉)

ドラッグにおぼれている若者を批難する大人たちに向かって、そもそも子どもに「アリス」なんか読ませた親が何をいうか!という皮肉がこめられているらしいですけど。

Go ask Alice(アリスにきいてごらん)

I think she’ll know(彼女ならわかるさ)

Feed your head!(アタマに栄養をあたえよう!)

――Jefferson Airplane “White Rabbit”

薬物はダメ、ゼッタイ!(選者:小林実)

太宰治「女生徒」

あさ、眼をさますときの気持ちは、面白い。

太宰治の作品群を初期・中期・後期と分けるそうですが(私は、そういうのバカバカしいと思ってます)、

「女生徒」は、この中期の代表作だとされています(代表作いっぱいですけど)。

これを読んだ川端康成は、太宰を「新人」として激賞しました。

とっくの昔に太宰は有名人だったのですから、川端も意地が悪いですねー。

ともかく、太宰的には本格的に文壇入りを決めた記念碑的作品です。

これがファンの女性から送られた日記をもとにして書かれていることは、

太宰文学の愛好者界隈では、よく知られた事実。

数年前に、うちのゼミ生がこの日記と「女生徒」を比較してみたところ、

かなりの部分がそのままです(!)といって焦ってました。

そりゃそうですよね、納得ずくとはいえ、まんまですからねえ…。

「モナリザ」の複製にヒゲ描いたマルセル・デュシャンみたいに、

文壇をコケにしたって、私は解釈してますけど、

よい子はぜったいマネしないでください。

(選者:小林実)

「女生徒」は、この中期の代表作だとされています(代表作いっぱいですけど)。

これを読んだ川端康成は、太宰を「新人」として激賞しました。

とっくの昔に太宰は有名人だったのですから、川端も意地が悪いですねー。

ともかく、太宰的には本格的に文壇入りを決めた記念碑的作品です。

これがファンの女性から送られた日記をもとにして書かれていることは、

太宰文学の愛好者界隈では、よく知られた事実。

数年前に、うちのゼミ生がこの日記と「女生徒」を比較してみたところ、

かなりの部分がそのままです(!)といって焦ってました。

そりゃそうですよね、納得ずくとはいえ、まんまですからねえ…。

「モナリザ」の複製にヒゲ描いたマルセル・デュシャンみたいに、

文壇をコケにしたって、私は解釈してますけど、

よい子はぜったいマネしないでください。

(選者:小林実)

井伏鱒二「山椒魚」

山椒魚は悲しんだ。

2年間ボーっと生きてたら人生詰んでしまった山椒魚と蛙の話です。

たった2年ですよ!

2年ぐらい遊んでくらして何が悪いんでしょう。

私だって大学入って2年ばかり授業サボって、夜中まで友だちと遊び歩いていましたよ。

おかげで就活する準備もしてないし、やる気ないし、だから大学院でも行くかと考えたものの、勉強もしてないから試験に落ちて、1年留年、1年浪人。きっかり2年ダブりました…(ツケは返した)

山椒魚と蛙も、最初は焦燥にかられていがみあっていたけど、さらに2年経った頃には、諦めというか悟りというか、なんかいい感じに仲良くなってて、だからなんとかなるような気がするんですよね…(という甘い誘惑)

実際私もこうしてなんとかなってるし…

ん? 本当になんとかなってるのか…?

「ああ神様! あなたはなさけないことをなさいます。たった二年間ほど私がうっかりしていたのに、その罰として、一生涯この窖(あなぐら)に私を閉じこめてしまうとは横暴であります。私は今にも気が狂いそうです」(これはあくまで山椒魚の嘆き)

(選者:小林実)

たった2年ですよ!

2年ぐらい遊んでくらして何が悪いんでしょう。

私だって大学入って2年ばかり授業サボって、夜中まで友だちと遊び歩いていましたよ。

おかげで就活する準備もしてないし、やる気ないし、だから大学院でも行くかと考えたものの、勉強もしてないから試験に落ちて、1年留年、1年浪人。きっかり2年ダブりました…(ツケは返した)

山椒魚と蛙も、最初は焦燥にかられていがみあっていたけど、さらに2年経った頃には、諦めというか悟りというか、なんかいい感じに仲良くなってて、だからなんとかなるような気がするんですよね…(という甘い誘惑)

実際私もこうしてなんとかなってるし…

ん? 本当になんとかなってるのか…?

「ああ神様! あなたはなさけないことをなさいます。たった二年間ほど私がうっかりしていたのに、その罰として、一生涯この窖(あなぐら)に私を閉じこめてしまうとは横暴であります。私は今にも気が狂いそうです」(これはあくまで山椒魚の嘆き)

(選者:小林実)

島崎藤村「破戒」

蓮華寺では広い庫裏の一部を仕切って、下宿するものを置いていた。

被差別部落出身の主人公が、迫害を恐れず自分の出自をカミングアウトするまでの葛藤を描いた作品として知られています。

大学院の日本文学科に在籍していた頃、有名だけど読んだことない名作だったので、読んでみることにしたのですが、ビックリしましたね。

村にいられなくなった主人公が、最後テキサスに行くんですよ。

テキサス!?

なんでだよ! と思って、調べてみたところ、

この作品が書かれた明治30年代半ば頃、アメリカのテキサス州で稲作ブームがあって日本人移民が奨励されていたらしいのです。

コメの値段が下がらないで、政府の備蓄米も消えるとか騒がれている今では考えらない話ですよね。

トランプさんのおかげで円高に戻ってきたから、いっそアメリカに移民しますかね。

いやいや、それは向こうで追い返されるのか。

なんたる隔世の感…。

(選者:小林実)

大学院の日本文学科に在籍していた頃、有名だけど読んだことない名作だったので、読んでみることにしたのですが、ビックリしましたね。

村にいられなくなった主人公が、最後テキサスに行くんですよ。

テキサス!?

なんでだよ! と思って、調べてみたところ、

この作品が書かれた明治30年代半ば頃、アメリカのテキサス州で稲作ブームがあって日本人移民が奨励されていたらしいのです。

コメの値段が下がらないで、政府の備蓄米も消えるとか騒がれている今では考えらない話ですよね。

トランプさんのおかげで円高に戻ってきたから、いっそアメリカに移民しますかね。

いやいや、それは向こうで追い返されるのか。

なんたる隔世の感…。

(選者:小林実)

J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」

もしも君が、ほんとにこの話を聞きたいんならだな、まず、僕がどこで生まれたかとか、チャチな幼年時代はどんなだったのかとか、僕が生まれる前に両親は何をやってたかとか、そういった《デヴィッド・カパーフィールド》式のくだんないことから聞きたがるかもしれないけどさ、実をいうと僕は、そんなことはしゃべりたくないんだな。(野崎孝訳)

世の中は欺瞞に満ちているというのがサリンジャー作品に共通するテーマです。

学校の先生が「トンマなインチキ野郎」ばかりなのが嫌になって退学をくり返すホールデン少年が、家出してさまよって、やっぱり世の中どこもかしこも「インチキ野郎」ばかりだと再確認するなかで、ひときわ強烈なのが、優しい恩師の家に泊めてもらったらセクハラされそうになったというシーン…。

教師としての経験からいうと、学生思いのいい先生って、慕われている自分に酔って、それを仲間に自慢したがるスケベ心がけっこうあります。そうやって承認欲求を満たすために学生をダシにしているだけの「トンマなインチキ野郎」にすぎなくて、本質的にはセクハラと変わんないというか、「いいことしてる」と自分と世間をだましているだけタチが悪いじゃないか…ってなことを、これ読むたびに考えてしまうのは私だけでしょうか?(選者:小林実)

学校の先生が「トンマなインチキ野郎」ばかりなのが嫌になって退学をくり返すホールデン少年が、家出してさまよって、やっぱり世の中どこもかしこも「インチキ野郎」ばかりだと再確認するなかで、ひときわ強烈なのが、優しい恩師の家に泊めてもらったらセクハラされそうになったというシーン…。

教師としての経験からいうと、学生思いのいい先生って、慕われている自分に酔って、それを仲間に自慢したがるスケベ心がけっこうあります。そうやって承認欲求を満たすために学生をダシにしているだけの「トンマなインチキ野郎」にすぎなくて、本質的にはセクハラと変わんないというか、「いいことしてる」と自分と世間をだましているだけタチが悪いじゃないか…ってなことを、これ読むたびに考えてしまうのは私だけでしょうか?(選者:小林実)

フョードル・ドストエフスキー「白痴」

十一月も末、ある珍しく寒のゆるんだ雪どけ日和の朝九時ごろ、ペテルブルグ・ワルシャワ鉄道の一列車が、全速力でペテルブルグへ近づいていた。(木村浩訳)

コミュニケーション力(コミュ力)があることが絶対正義というのが今の風潮ですね。

コミュ力には、①話す力、②傾聴する力、③相手を慮る力が含まれますが、ドストエフスキー作品の登場人物たちは、たいていこの三つの能力を有り余るほど持っていますよ。

①とにかくみんなしゃべる、しゃべる。なんなら誰もいなくたってしゃべりまくります。

②聞いてる方はそれを最後まで辛抱づよく聴きます。

③そのうえで、こいつホントは違う思惑があるんじゃないかとか、あいつは私をバカにしてるなとか、ならばそれを計算してしゃべったり、場合によっては相手を誘導するといった高等テクニックまで発揮します。

以上の能力がぶつかり合った結果、たいてい彼らの対話は修羅場に陥ります。

きっとそれは人間の性根が悪いからだろうというので、この「白痴」では、純真無垢で善良な主人公ムィシュキン公爵が設定されました。が、その結果はといえば、修羅場どころか殺人事件まで起きてしまい、公爵はアタマがおかしくなってしまいましたとさ。

それでもコミュ力って、本当に必要だと思いますか?(選者:小林実)

コミュ力には、①話す力、②傾聴する力、③相手を慮る力が含まれますが、ドストエフスキー作品の登場人物たちは、たいていこの三つの能力を有り余るほど持っていますよ。

①とにかくみんなしゃべる、しゃべる。なんなら誰もいなくたってしゃべりまくります。

②聞いてる方はそれを最後まで辛抱づよく聴きます。

③そのうえで、こいつホントは違う思惑があるんじゃないかとか、あいつは私をバカにしてるなとか、ならばそれを計算してしゃべったり、場合によっては相手を誘導するといった高等テクニックまで発揮します。

以上の能力がぶつかり合った結果、たいてい彼らの対話は修羅場に陥ります。

きっとそれは人間の性根が悪いからだろうというので、この「白痴」では、純真無垢で善良な主人公ムィシュキン公爵が設定されました。が、その結果はといえば、修羅場どころか殺人事件まで起きてしまい、公爵はアタマがおかしくなってしまいましたとさ。

それでもコミュ力って、本当に必要だと思いますか?(選者:小林実)

ジョリス=カルル・ユイスマンス「さかしま」

ルウルの城館に所蔵されている数枚の肖像画から判断すると、フロルッサス・デ・ゼッサントの一族は、往時、兵卒あがりの乱暴者や、傭兵くずれの荒くれ男たちから成っていた。(澁澤龍彦訳)

「《好き》を究める」をテーマにしている文芸文化学科ですが、本気で《好き》を究めた末の頽廃の臨界点を描いているのがこの作品。《推し》のために生活の全てをなげうって悔いることを知らない狂気を知ってこそ、生きることの真理に達する(かもしれません)。だから超然と世間の凡俗をあざ笑ってやりましょう。

主人公デ・ゼッサントはこう語ります――「いったい、自分とあのブルジョア階級、あらゆる災害を利用して金をもうけ、あらゆる禍いを起して己の犯罪と盗みに敬意を表させながら、少しずつのし上がって行くブルジョア階級とのあいだには、いかなる接触点があり得るであろうか?」「しかも臆病なブルジョアどもは、彼らにとって永遠に必要な瞞されやすい相手、すなわち下層階級の人間どもに対しては、情け容赦もなく機関銃の霰弾をあびせかける。場合によっては、みずから彼らの口輪をはずしてやって、彼らを待伏させ、彼らの尻をひっぱたいて、古い特権階級の喉笛に嚙みつかせようとする。」

尤も今の国際社会の現実をみるかぎり、頽廃した知識人の呪詛なんて、《リアリスト》を任ずる権威主義者とその支持者に届きはしないのですが…。(選者:小林実)

主人公デ・ゼッサントはこう語ります――「いったい、自分とあのブルジョア階級、あらゆる災害を利用して金をもうけ、あらゆる禍いを起して己の犯罪と盗みに敬意を表させながら、少しずつのし上がって行くブルジョア階級とのあいだには、いかなる接触点があり得るであろうか?」「しかも臆病なブルジョアどもは、彼らにとって永遠に必要な瞞されやすい相手、すなわち下層階級の人間どもに対しては、情け容赦もなく機関銃の霰弾をあびせかける。場合によっては、みずから彼らの口輪をはずしてやって、彼らを待伏させ、彼らの尻をひっぱたいて、古い特権階級の喉笛に嚙みつかせようとする。」

尤も今の国際社会の現実をみるかぎり、頽廃した知識人の呪詛なんて、《リアリスト》を任ずる権威主義者とその支持者に届きはしないのですが…。(選者:小林実)

大佛次郎「赤穂浪士」

将軍が退出になったのは暮六つ近い時刻である。

赤穂浪士の討ち入りが行われたのは元禄15年12月14日(旧暦)。昭和40年代には、毎年12月になると忠臣蔵のTVドラマが放映されていたそうですが、私が子どもの頃には、ブームは既に下火になっていて、ましてや昨今のAIは四十七士の火事装束すら理解できないようです。だからなのか、長じてからストーリーを知ると、討ち入りのクライマックスよりも、浪士たちの情報管理の徹底ぶりに感心したものです。

高校2年の12月、修学旅行先のホテルで、ちょっとした騒動が起きました。クラスメイトたちからある遺恨を持たれていたM君の寝込みを襲ってパンツをずり下げようという計画が持ち上がり、実行メンバーたちが彼を探して、夜なかのホテルをかけまわったのです。さいわい早くに危険を察知したM君は、朝まで中立派の部屋に隠れていたため無事でした。後日担任の前で、襲撃者たちが堂々と罪を自白した姿は立派でしたが、そもそも忠臣蔵を知っていれば、もっと情報管理に気を配り、みごと本懐を遂げられていたかもしれません。

ちなみに当時私の部屋は襲撃派の休憩所だったため、逐一情報が入ってきていました。(選者:小林実)

高校2年の12月、修学旅行先のホテルで、ちょっとした騒動が起きました。クラスメイトたちからある遺恨を持たれていたM君の寝込みを襲ってパンツをずり下げようという計画が持ち上がり、実行メンバーたちが彼を探して、夜なかのホテルをかけまわったのです。さいわい早くに危険を察知したM君は、朝まで中立派の部屋に隠れていたため無事でした。後日担任の前で、襲撃者たちが堂々と罪を自白した姿は立派でしたが、そもそも忠臣蔵を知っていれば、もっと情報管理に気を配り、みごと本懐を遂げられていたかもしれません。

ちなみに当時私の部屋は襲撃派の休憩所だったため、逐一情報が入ってきていました。(選者:小林実)

イタロ・カルヴィーノ「木のぼり男爵」

わたしの兄、コジモ・ピオヴァスコ・ディ・ロンドーが、わたしたちにまじって最後の席を占めたのは、一七六七年の六月十五日のことだった。

(米川良夫訳)

(米川良夫訳)

昼食に出たかたつむり料理を拒んで叱られたことをきっかけに、12歳で家出して一生樹上生活をつづけた男の物語。何をするのも木の上。移動するのも木から木へ。おかげで世の移り変わりを常に樹上から傍観するばかりか、ナポレオン戦争では皇帝ナポレオンや、それを追いかけるロシア将校アンドレイ公爵(トルストイ『戦争と平和』の登場人物!)とも親しく会見したりと、うらやましい限り。しかし、65歳で亡くなるまで、53年間も地上に降りないなんて、どれだけ家族への怨恨をこじらせたんでしょう。

そういえば小学生の頃、垣根にのぼって地面に降りずにどこまでいけるかという遊びをしたことがあります。道路の白線の上を歩く遊びの進化系です! いま思えば、じつに近所迷惑ですよね。案の定、保育園のフェンスを伝っているところを園長先生に見つかって、こっぴどく叱られました。「ニンゲンがおサルさんの真似なんかしたらいけません!」って……。あの叱り方、いまだに腑に落ちないんですけど。(選者:小林実)

そういえば小学生の頃、垣根にのぼって地面に降りずにどこまでいけるかという遊びをしたことがあります。道路の白線の上を歩く遊びの進化系です! いま思えば、じつに近所迷惑ですよね。案の定、保育園のフェンスを伝っているところを園長先生に見つかって、こっぴどく叱られました。「ニンゲンがおサルさんの真似なんかしたらいけません!」って……。あの叱り方、いまだに腑に落ちないんですけど。(選者:小林実)

織田作之助「夫婦善哉」

年中借金取が出はいりした。

読書の秋、芸術の秋、と秋にも色々ありますが、私はもっぱら食欲の秋です。うちの職場の健康診断は毎年初夏の5月ですから、いまやコレステロール値の危機感は、のど元過ぎて十二指腸も通過したくらいのころ合いです。そんな時季に絶対読んではいけないのが、この作品。のっけから、「牛蒡、蓮根、芋、三ツ葉、蒟蒻、紅生姜、鯣(するめ)、鰯など一銭天婦羅を揚げて商っている種吉は…」と食材のオンパレード。大阪なんば界隈の、まむし(うなぎ)の話になると、

ご飯にたっぷりしみこませただしの味が「なんしょ、酒しょが良う利いとおる」のをフーフー口とがらせて食べ…

と、どんな食レポにも負けない描写で、飯テロが襲ってきます。

そして自由軒のカレー! 「トラは死んで皮をのこす、織田作死んでカレーをのこす」の名文句を掲げる老舗の名物カレーは、ソースひとかけして、しっかりまぜまぜするのが鉄則です。もちろん最後は、法善寺まで足を延ばして「夫婦善哉」で〆ましょう。この店のぜんざい、なんで二杯ずつ持って来よるか知ってるか? 「一人より女夫(めおと)の方がええいうことでっしゃろ」

ああ、仕事休んで大阪で食いだおれたい……。(選者:小林実)

ご飯にたっぷりしみこませただしの味が「なんしょ、酒しょが良う利いとおる」のをフーフー口とがらせて食べ…

と、どんな食レポにも負けない描写で、飯テロが襲ってきます。

そして自由軒のカレー! 「トラは死んで皮をのこす、織田作死んでカレーをのこす」の名文句を掲げる老舗の名物カレーは、ソースひとかけして、しっかりまぜまぜするのが鉄則です。もちろん最後は、法善寺まで足を延ばして「夫婦善哉」で〆ましょう。この店のぜんざい、なんで二杯ずつ持って来よるか知ってるか? 「一人より女夫(めおと)の方がええいうことでっしゃろ」

ああ、仕事休んで大阪で食いだおれたい……。(選者:小林実)

フランツ・カフカ「変身」

ある朝、グレゴール・ザムザが不安な夢からふと覚めてみると、ベッドのなかで自分の姿が一匹の、とてつもなく大きな毒虫に変ってしまっているのに気がついた。(中井正文訳)

いよいよ大学も後期授業期間がはじまりました。

学校に行きたくなかったら図書館に行ってもよいとのことで、私も行っていいですか。

どんな理由だったら授業サボれるか考えている、うちの学生たちの様子が目に浮かびますが、どうせならば、文学的な理由を見つけてほしいですね。

ということで、「朝目が覚めたら毒虫になってしまったので、今日はお休みします」なんてメールをくれたら、ちょっと許す気になるかもしれません。

いや、やっぱりダメですね。グレゴール・ザムザが毒虫になったっていうのは有名ですが、「毒虫」って何ですか? 足がいっぱいあって、背中は固いけどリンゴ投げたら食い込むくらいのやわらかさの虫…

ネットで検索してみても、諸説あるようで、しかもカフカ本人は挿絵指定をしなかったから、結局これという定説はないらしい。

うーむ、見てみたいぞ、毒虫!

学校に来なくていいから、オンライン受講を認めてあげるから、カメラはオンにして、ぜひその姿を見せてくれ!(選者:小林実)

学校に行きたくなかったら図書館に行ってもよいとのことで、私も行っていいですか。

どんな理由だったら授業サボれるか考えている、うちの学生たちの様子が目に浮かびますが、どうせならば、文学的な理由を見つけてほしいですね。

ということで、「朝目が覚めたら毒虫になってしまったので、今日はお休みします」なんてメールをくれたら、ちょっと許す気になるかもしれません。

いや、やっぱりダメですね。グレゴール・ザムザが毒虫になったっていうのは有名ですが、「毒虫」って何ですか? 足がいっぱいあって、背中は固いけどリンゴ投げたら食い込むくらいのやわらかさの虫…

ネットで検索してみても、諸説あるようで、しかもカフカ本人は挿絵指定をしなかったから、結局これという定説はないらしい。

うーむ、見てみたいぞ、毒虫!

学校に来なくていいから、オンライン受講を認めてあげるから、カメラはオンにして、ぜひその姿を見せてくれ!(選者:小林実)

ガブリエル・ガルシア=マルケス「百年の孤独」

長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになったとき、恐らくアウレリャノ・ブエンディア大佐は、父親のお供をして初めて氷というものを見た、あの遠い日の午後を思いだしたにちがいない。(鼓直訳)

怪作文庫化の話題に便乗してみました。

殺された息子の血が実家の台所まで流れていって母親に死を知らせるといった、“魔術的リアリズム”が描く、死と性愛と欲望に満ちたドロドロの眩惑的な世界に、寝食忘れてどっぷりつかりながら、この夏を過ごしていたら、ついに目の前を黄色い蛾が飛び交うようになりました。前半はアウレリャノ大佐を軸に革命と政治の欺瞞を告発しているとか、後半はアウレリャノ・セグンドとアルカディオ・セグンドの双子を軸にアメリカ資本に食い物にされる南米の農村の悲劇を描いているとか、文学者のプライドをかけてかなり真剣に解読していたのですが、583ページの15行目まで来たところで、

「文学は人をからかうための最良のおもちゃである」(!)

わかってましたけどね……。巻末の訳者あとがきに、この言葉さえ気にしなければ楽しめると書かれてますけどね……。ここまでの時間を返せよ!

ビジネス誌『プレジデント』が、ご丁寧に2ページの要約を掲載したりして、読んでおかないと乗り遅れるぞといわんばかりのプレッシャーが読書界にただよっていますが、タイム・イズ・マネーのビジネスマンは、絶対読んじゃいけないと思います!(選者:小林実)

殺された息子の血が実家の台所まで流れていって母親に死を知らせるといった、“魔術的リアリズム”が描く、死と性愛と欲望に満ちたドロドロの眩惑的な世界に、寝食忘れてどっぷりつかりながら、この夏を過ごしていたら、ついに目の前を黄色い蛾が飛び交うようになりました。前半はアウレリャノ大佐を軸に革命と政治の欺瞞を告発しているとか、後半はアウレリャノ・セグンドとアルカディオ・セグンドの双子を軸にアメリカ資本に食い物にされる南米の農村の悲劇を描いているとか、文学者のプライドをかけてかなり真剣に解読していたのですが、583ページの15行目まで来たところで、

「文学は人をからかうための最良のおもちゃである」(!)

わかってましたけどね……。巻末の訳者あとがきに、この言葉さえ気にしなければ楽しめると書かれてますけどね……。ここまでの時間を返せよ!

ビジネス誌『プレジデント』が、ご丁寧に2ページの要約を掲載したりして、読んでおかないと乗り遅れるぞといわんばかりのプレッシャーが読書界にただよっていますが、タイム・イズ・マネーのビジネスマンは、絶対読んじゃいけないと思います!(選者:小林実)

中島敦「山月記」

隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、賎吏に甘んずるを潔しとしなかった。

身もふたもないことを言いましょうか。本当に才能がある人は、十代のうちにとっくに頭角を現してます。高校の先生は、立場上そんなことは言えないから、代わりに授業でこの作品を読ませるんですよ。凡人が夢を追いかけても虎になる末路が待ってるだけだよと。「やればできる子」だと自分で言ってるそこの君! 虎ではないけど、惰眠を貪る飼い猫くらいには、もうなってますね。才能を補うものがあるとすれば、「努力」ですか? 疲れますよ。寝てた方がいいですよ。いずれ下手な夢を抱いた自分を呪うことになるのが落ちですって。まあ、そう考えたら、李徴って、じつは非凡なる情熱の持ち主で、それが彼の本当の才能かもしれないか。努力は怠ったけど、虎に変身するくらいの何かを身内に飼っていたわけだから。だとすると、国語で「山月記」を読まされるのは、悔しかったら虎になるくらい狂ってみろっていう、先生からの挑発でしょうか。私は猫のほうがいいですけどね。(選者:小林実)

正岡子規「病牀六尺」

病牀六尺、これが我世界である。

全身を結核に蝕まれて寝たきり状態になった子規が、俳句や書画の話題から毎度の食事のことまで、日々のつれづれを綴った文章。死の床にありながらも旺盛な執筆慾を燃やす詩人の壮絶な気魄がこもった、ひきこもりの聖典です。が、これは子規の天才たるゆえん。凡人が風邪で寝込んだくらいだと、布団のまわりに大人買いしたスナック菓子、ドリンク、『スラムダンク』全巻、ティッシュ、屑かご、エアコンのリモコンを置いて、家人に「アイス買ってきて」とねだって、動画サイトでアニメ見まくる――「病床サイコー!!!!」という、ダメ人間ができあがること必至でしょう。でもねえ、この誘惑は抵抗し難いですよ。子規の故事にならえば、授業なんてオンライン配信で十分じゃないかと、いつも悪魔が私の耳元でささやいております。(選者:小林実)

内田百閒「サラサーテの盤」

宵の口は閉め切った雨戸を外から叩く様にがたがた云わしていた風がいつの間にか止んで、気がついて見ると家のまわりに何の物音もしない。

死んだ友人・中砂(なかさご)の後妻が、何度も同じ時刻に訪ねてきては、遺品の本やレコードの返却を迫るという話。その中にスペイン出身のバイオリニスト、サラサーテが演奏中に話した声が、うっかり録音されたという珍しいレコード盤がありました。何度聞いてもなんと話しているか聞き取れない声です。そのレコードを返しに行って、遺品の蓄音機にかけて聴いていると、サラサーテの声が聞こえたところで、夫人がそれに「いえ。いえ」とか「違います」とか返答するという、薄気味悪い終わり方をします。夫人のふるまいも気持ち悪いですが、そもそも借りパクしてるア・ナ・タが悪い! どう考えても、死んだ友人の怨念ですよ。そういえば、私も高校時代にクラスメイトのK君に貸した『ノルウェイの森』の上巻を、35年経って未だに返してもらってません! 戸田市役所に勤める公務員が、そんなことでいいのでしょうか! 映画「ツィゴイネルワイゼン」(鈴木清順監督)を見るたびに、私はそのことを思い出しては、原田芳雄演じる中砂(なかさご)に感情移入しています……。(選者:小林実)

泉鏡花「沼夫人」

「ああ、奥さん、」

と言った自分の声に、ふと目が覚めると……

と言った自分の声に、ふと目が覚めると……

鏡花といえば水。なかでも、かくべつ水浸しになるのが、この作品。びしょ濡れです。田んぼに水が出たから見に行こうとした不倫の男女が、しだいに増える水勢に行く手をはばまれ、畦(あぜ)の上で難儀してしまい、思い切って手に手を取って水の中を突き進んでいたら、汽車にはねられ女は死亡、かろうじて男だけ助かります。この二人だけでなく、近所の人たちも見物に集まっている。子どもたちにいたっては、水路に潜って泳いでいます。深さは「二丈の上あるぜ」というから、およそ6メートル(!) 避難勧告レベルです。なんかこの水おかしいです……。それから三年、男は死んだ女の亡霊に導かれて沼に入ります。「沼の水は、すなわち骨を包む膚(はだ)、溺れて水を吸うは、なおその人の唇に触れるに違(たが)わん!」これがほんとの沼にハマるというやつです。完全に正気失ってます。台風が来たときアナウンサーが注意喚起していますが、もうこうなったらお終いです。増水した水流には、魂をとろけさす魔物が棲んでいるという怖ぁい話。(選者:小林実)

三島由紀夫「金閣寺」

幼児から父は、私によく、金閣のことを語った。

子どものころから金閣寺の美にとりつかれていた若い僧が、自分の醜さへのコンプレックスをこじらせまくって、ついに金閣寺を焼いてしまうという話。作者はこれを書くために、物語の舞台となる街や寺院生活を、徹底的に取材し、それをもとに絢爛豪華な小説世界を構築しました。三島文学の最高傑作との呼び声も高いですけれど、しょせんは重要文化財を焼く話ですからね。金閣寺は、いまやユネスコ世界遺産を構成する寺院ですよ。文化を大切にする文芸文化学科が、そんなこと認めるわけがないでしょ。ダメ、ゼッタイ! 放火は犯罪です。(選者:小林実)

梶井基次郎「檸檬」

えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧(おさ)えつけていた。

京都にあった丸善という書店で、主人公が書棚から本を出してブックタワーを作って、その上にレモンを1個置いて、その場を立ち去るという話。お店の迷惑を考えてみましょう。こんなことを動画にとってSNSにアップした日には、一発で炎上しますよ。一体何を考えているんでしょう。いや、うだつのあがらない日々を悶々とすごすなかで、「ちょっと面白くね?」とか無責任に思いついて、後先考えずに行動して、しかもなんだか、さもすごいことをやったかのような自己肯定感に浸っている、タチの悪い、自己チュー野郎じゃないですか。これ読んで、「わたしもやってみよう!」なんて考える模倣犯が出たらどうするんですか。ちなみに、私はレモンを置くことだけは踏みとどまりましたけど。(選者:小林実)

芥川龍之介「羅生門」

ある日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。

これが昔から国語の教科書に採用されてきたことの意味がわかりません。老婆を蹴倒して身ぐるみ剥ぐ話ですよ。あなたなら、老人ホームでお婆さんの前で朗読することができますか? その老婆にしても、死骸から髪の毛を一本一本抜いていますが、これを読んだ、頭髪の薄い私の知り合いが、「なんたる犯罪だ! いったいこんなことが許されていいものか!」と憤っておりました。あなたなら、老人ホームでお爺さんの前で朗読することができますか? たしかに、この物語の主題は、老婆の言葉をきいて、下人の考えが変わる、その心理変化の様子を読みとることだと教わりましたけど、生きるために何やってもいいじゃないかと開き直る老婆に影響されて、そうかそうかと心変わりするんですよね。しかも最後は「下人の行方は、誰も知らない」です。逃げちゃいましたよ。逃げるが勝ちってことですか? それでいいんですか? いったい国語って何を教える教科なんですか?(選者:小林実)

太宰治「人間失格」

私は、その男の写真を三葉、見たことがある。

もう題名からしてダメです。「人間失格」ですよ。単に仕事ができないとか、役に立たないとかなら、べつに問題はありません。それでも誰かの心の支えになるとか、なんらかの生きる意味は、あるってものです。ところが、この主人公は、自分の心の弱さから目を背けるようにして、酒や煙草や女色に溺れ、女性と心中して自分だけ助かって、その罪悪感に耐えきれなくて、さらに薬物中毒になって入院して……ただのクズじゃないか! しかも太宰治自身の半生を描いた話だから、なお困る。実家の鼻つまみ者だった太宰ですが、いまやその実家は「斜陽館」なんていって、彼のおかげで歴史に名を残して、観光客が絶えませんからね。立派な社会人になって安定した生活を送ることが必ずしも人生の正解とは限らないってことを証明しているようなもので、就職支援委員をつとめる私としては、じつに都合が悪い。なにがなんでも発禁処分にしてもらいたい。(選者:小林実)

夏目漱石「坊っちゃん」

親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。

この話の舞台である愛媛県松山市は、「坊っちゃん」でどれだけ稼いできたのでしょう? 道後温泉に行けば、目の前には坊っちゃん列車が走っています。松山市主催の坊っちゃん文学賞というのが35年以上続いていて、第4回受賞作の「がんばっていきまっしょい」(敷村良子作)は、映画化されて、その撮影地に聖地巡礼で訪れたのは、何を隠そうこの私です。松山の人たちは温かかった。ここに、ひとつ大きな疑問があります。「坊っちゃん」って、どう読んでも、松山をディスってますよ。温泉で泳いじゃったりしてますよ。松山の人たち、どうして怒らないんですか? 坊ちゃん団子とか売ってる場合じゃないでしょ。それと気づかぬはずはないのに、この持ち上げよう。一度よめば名作だと思ってしまう、人心を操る恐るべき仕掛けが潜んでいる証拠です。にもかかわらず、これまでどの研究者も、その危険性を指摘してきませんでした。専門家すらだましてしまうものを、野放しにしておいてよいものでしょうか。清さ~~~ん。。。(選者:小林実)